CT画像処理

3D画像と2D画像

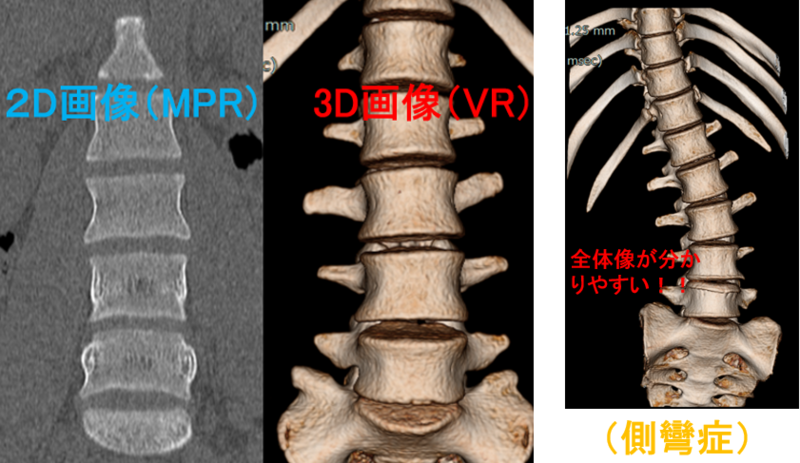

CT検査では、3D画像(三次元、立体画像)で骨の構造を確認することがあります。立体的に表示するだけでなく、コンピュータ上で3D画像を自由に動かすことができるため、2D画像ではわかりにくい位置関係を把握しやすくなります。また、全体の構造を把握できるためスクリーニング評価としても利用されます。

ただし、3D画像は骨の外側から観察が基本なので骨の内部構造や微細な骨折の観察に不向きです。それらの観察には2D画像(任意の断面像、MPRと言われる)を用います。

ただし、3D画像は骨の外側から観察が基本なので骨の内部構造や微細な骨折の観察に不向きです。それらの観察には2D画像(任意の断面像、MPRと言われる)を用います。

骨以外の物質の描出

CT検査画像は「CT値」の差を画像化しています。CT値とは物質によって異なる値で、CT値の差が大きい2つの物質はより明瞭に区別することができます。

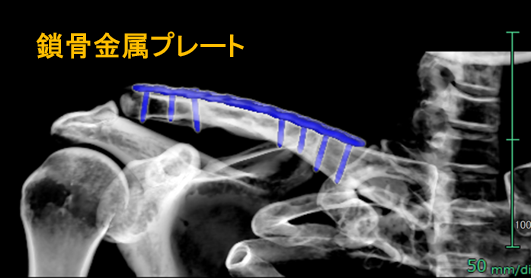

・骨と金属のCT差を利用した、金属位置評価

OPEで埋め込んだプレート、クリップ位置の確認などの評価ができます。

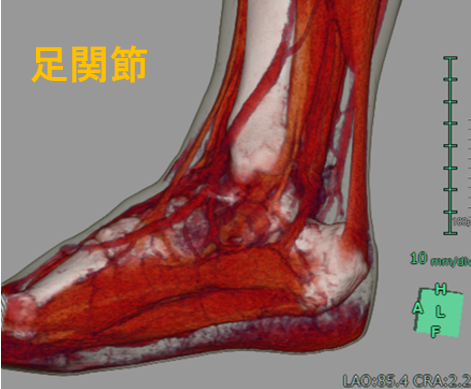

・骨と筋肉、腱のCT差を利用した、腱の評価

軟部組織の描出はCTよりもMRI検査が優れていますが、足関節の腱部や手の屈筋腱、伸筋腱の臨床評価は場合によってはCTの3D画像の方が診やすいです。