四十肩 / 五十肩(肩関節拘縮)と治療方法

四十肩・五十肩とは?

・四十肩 / 五十肩というのは、いわゆる「俗称」です。

・肩の腱が傷む「腱板断裂」やはっきりとした原因がないまま肩の動きが悪くなってくる

「凍結肩」と呼ばれるものなど、様々な病態を総称して古来より四十肩・五十肩と

呼ばれてきました。

・四十肩・五十肩の治療を行うには「肩の中で何が起こっているのか」の把握が重要です。

肩の痛みと可動域制限が生じる“凍結肩・拘縮肩”

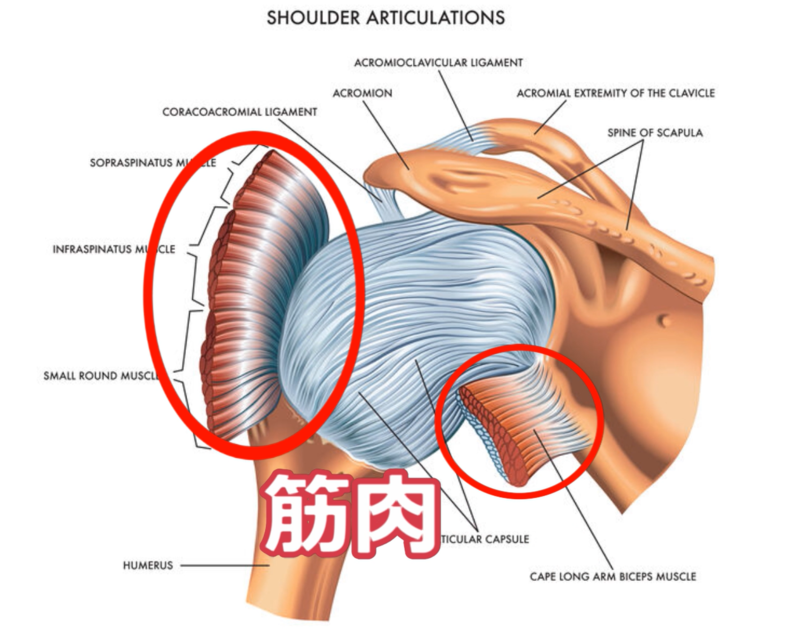

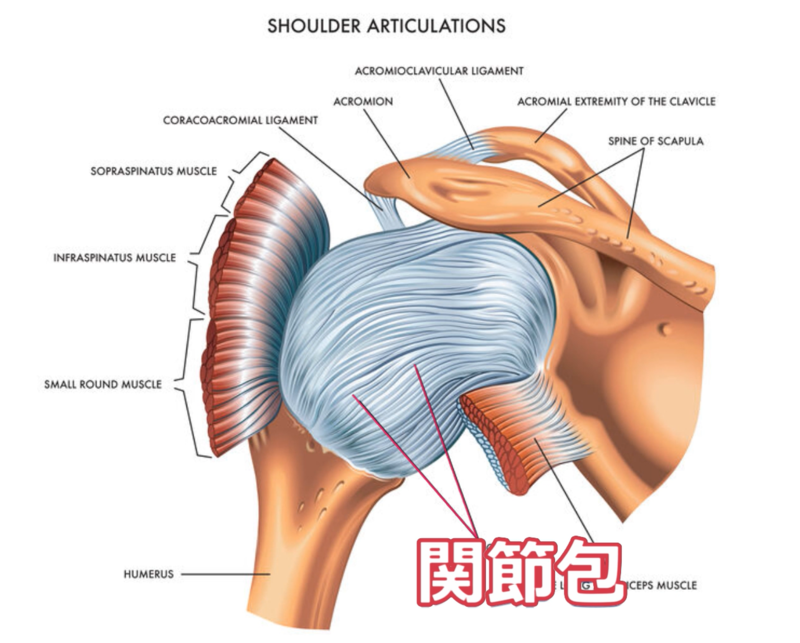

・四十肩 / 五十肩の中には「凍結肩・拘縮肩」と呼ばれるものがあります。・凍結肩・拘縮肩とは一体どんなものなのでしょうか? 肩の構造を一度見てみましょう。

・肩は表層から皮膚→筋肉→関節包(関節の袋)→関節という構造です。

・何かのきっかけで肩の中で炎症が生じると、症状として痛みが生じます。炎症が治まってくると、徐々に肩の可動域制限が起こります。

・放置しておくと、さらに肩の可動域制限が生じてきて、腕が挙がらない、背中に手が回らないなど、日常生活にも支障が出てきます。

・明らかな原因がないものを「凍結肩」、外傷などがきっかけで発症した場合を「拘縮肩」と呼びます。

放っておけば治る?

・四十肩 / 五十肩は「放っておけば治る」という言葉も耳にすることがあるかと思います。

・個人差はありますが、拘縮による肩の可動域改善には42ヶ月要するといった報告もあります。

・また長期間痛みを我慢し、悪化した状態で来院される患者さんも少なくありません。

・肩の痛み・可動域制限など違和感を感じたら、すぐに医療機関へ受診することを

おすすめします。

どんな治療が有効か?

・治療の第一選択は保存療法(手術をしない治療)です。・保存療法ではリハビリや内服・外用薬で痛みや可動域制限の改善を図ります。

また、炎症が強い場合や、肩の組織の動きが悪い場合などは注射も併用しながら治療を行います。

保存療法(手術をしない治療)で改善しない場合

・当法人では可動域制限の著しい患者様に対して「非観血的関節授動術(Manipulation Under Anesthesia:MUA)」と呼ばれる治療を行います。・MUAは硬くなってしまった関節包を剥がすことで関節可動域の獲得を図る治療になります。

非観血的授動術(Manipulation Under Anesthesia:MUA)とは?

・炎症や痛みにより肩の動きが制限されていると、徐々に筋肉が硬くなってきます。

・炎症や痛みにより肩の動きが制限されていると、徐々に筋肉が硬くなってきます。・さらに長期にわたって動きが制限されていると関節包まで硬くなってしまいます。

・硬くなってしまった筋肉はストレッチを中心とした治療改善させることができますが、

関節包が硬くなってしまうと、治療が難渋しやすくなります。

・この固まってしまった関節包に対して有効な治療が 「非観血的関節授動術(Manipulation Under Anesthesia:MUA)」

です。

非観血的授動術(Manipulation Under Anesthesia:MUA)の手順

①エコーガイド下伝達麻酔 ②MUA ③三角巾での固定 ④翌日以降からリハビリ開始

①はじめに頸部の神経へ局所麻酔薬を注射します。

この際、 超音波画像診断装置を用いて、より正確で安全な注射が可能です。

約15分ほど経過すると、麻酔の効果で肩から腕にかけての感覚がなくなり、力が入らなくなります。

②麻酔がしっかり効いていることを確認できたらMUAを行います。

肩を様々な方向へ動かすことで硬くなった関節包を剥がしていきます。

③MUA後は麻酔効果により肩を自力で動かすことができないので、三角巾固定を行います。

当日は車の運転ができないため、公共交通機関を利用するか、送迎の準備を行ってから来院してください。

④翌日からリハビリを開始します。

MUAを行うことで関節包の硬さを改善できます。

しかし、筋肉の硬さは改善できないため、術後のリハビリがとても重要です。

※MUAの合併症として、局所麻酔中毒・脱臼・神経損傷・骨折などがごく稀ではありますが報告されています。

合併症などが心配な場合は、お気軽に担当医・スタッフにご相談ください。

非観血的授動術(Manipulation Under Anesthesia:MUA) Q&A

<当日>Q1. 頸部に行う麻酔注射に抵抗感があるのですが、安全面はどうですか?

A. 当院では超音波画像装置を用いて針の位置を正確に把握しながら注射を行います。

そのため、頸部の神経や血管を傷つけることなく注射することができます。

安全面には十分配慮して行っているためご安心ください。

Q2. 術中、麻酔は打っているが本当に痛くないのですか?

A. 麻酔を打ってから15~20分で麻酔が効いてきます。

麻酔が効いてくると肩の力が抜けて痛みも感じなくなります。

まれに麻酔が効きにくい方がいらっしゃいますが、その場合は処置を続行することはありませんのでご安心ください。

Q3. 実際に施行している最中の感じ方は?

A. 授動術は関節包と呼ばれる関節の袋を破断し肩の動きをよくする処置です。そのため、関節包を破断する際の音が聞こえることがあります。

また、胸や背中の筋肉には麻酔がかからないので、処置中は筋肉が引き延ばされる感覚がする方もいらっしゃいます。

処置中に筋肉が引き延ばされて痛みがある場合は無理をせず仰ってください。

Q4.MUAのイメージがわかないのですが?

A.

こちらが実際の処置中の動画です。麻酔が効いた状態で肩を様々な方向に動かすことで可動域の向上を図ります。

Q5. 術後、麻酔が切れてからは痛くないですか?

A. 授動術と併せて炎症止めの注射を行うので、基本的には麻酔効果が切れても痛みが出現することはありません。

しかしまれではありますが、術後の炎症による痛みが出現する方もいらっしゃいます。

この場合は、鎮痛を図るよう適切に処置しますのでご安心ください。

Q6. MUAに伴う副作用や合併症はありますか?

A. 局所麻酔薬の注射による副作用がごくまれにあります。麻酔薬は極量(一回に使用しても害が出ないとされる薬量)を遵守し投与しますが、

めまいの他、聴覚障害、ろれつが回らない、口周りの知覚麻痺、けいれんなどの症状がありましたら、適切な処置を行いますのでご安心ください。

また報告は非常に少ないですが、処置に伴う合併症では、骨折や脱臼、筋肉・腱の損傷、神経障害があります。

MUAをご検討されており、処置に伴う副作用がご心配な方は医師、または担当セラピストまでご相談ください。

<術後の治療>

Q7. MUA後、硬くならないように無理にでも動かした方がいいですか?

A. 痛みを我慢しながら動かすと、炎症を長引かせてしまいます。

MUA後は、痛みのない範囲で動かすようにしましょう。

Q8. MUA実施当日から次の来院までに行ってよいこと、ダメなことはなんですか?

A. 痛みを伴わなければ、基本的に術後の制限はありません。しかし、痛みを我慢して無理に動かすことや、重たい物を持つ、肩を積極的に使う

スポーツなどは控えるようにしましょう。

<経過>

Q9. MUA後の治療で具体的な目標はありますか?

A. 肩を前に挙げる動作(バンザイの動作)を屈曲と言います。

1ヶ月で屈曲140°、3ヶ月で屈曲150°を目標にリハビリをしていきます。

Q10. MUAを行った人はどのくらいの期間で良くなりますか?

A. MUA後3~4ヶ月で通院が終了になる方が多いです。

しかし、処置前の拘縮の程度や通院頻度によって治療期間は変わってきます。

担当医、担当セラピストとも相談しながら、治療を行っていきましょう。

Q11. MUA後の翌日は仕事に行けますか? また、仕事や家事はどの程度行ってよいですか?

A. 翌日から仕事や家事は行って問題ありません。しかし、痛みや可動域制限により動かせなかった肩は筋力や協調性などが低下しています。

そのためMUA後約2週間は重たい物を扱う仕事や肩を積極的に使う家事(高い所の窓拭きや棚の上の作業など)、

スポーツは控えるようにしましょう。

作成日

2023.09.01