| 症例 3 舟状骨骨折(手関節) |

| 1. 舟状骨とは |

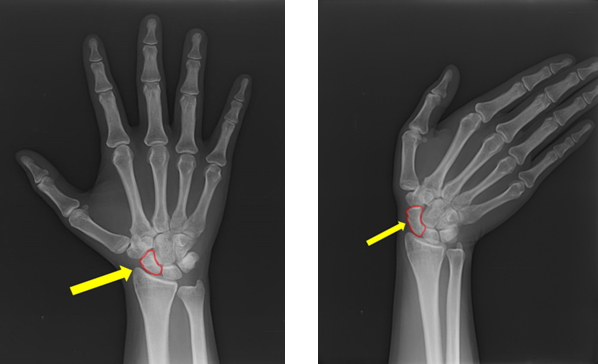

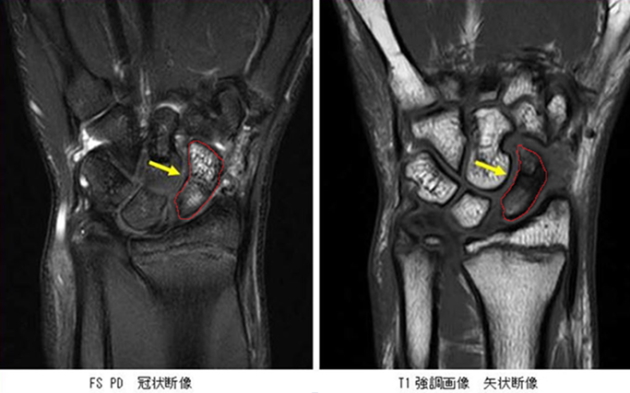

舟状骨(しゅうじょうこつ)は手関節にある8個の手根骨の1つで、手首の親指側にある骨です。形が船の様な形をしている為に「舟状骨」と呼ばれています。下のレントゲン写真上、赤線で囲われた骨です。

舟状骨は親指側の列に沿って存在し、手のひら側に45度傾いて存在しています。そのためレントゲン画像では骨の一部が重なってしまうため、骨折が見にくくなってしまい、見落とされる可能性があります。 |

|

上の画像は同じ被験者のレントゲン写真です。

左側のように、ただまっすぐに置いた場合では他の骨と重なってしまい、骨折が判断しにくくなってしまうことがあります。

右側のようにやや手を反らした場合(尺屈)では、赤く囲った舟状骨の重なりが軽減され、骨折の判断がしやすくなります。

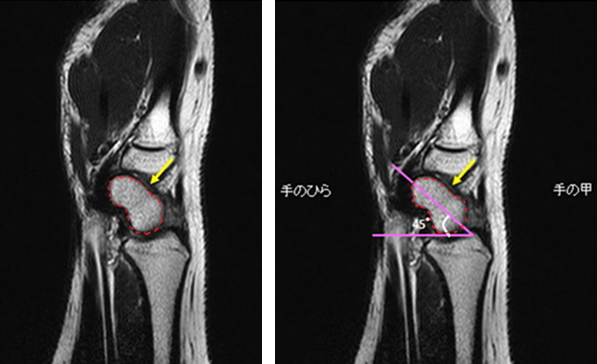

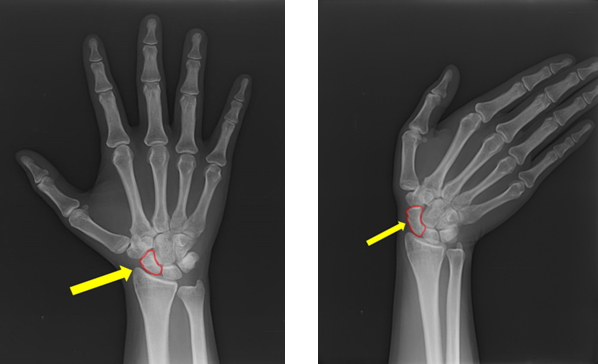

下の画像はMRI矢状断像です。舟状骨がMRI画像にて手のひら側(向かって左側)に傾いているのが分かります。 |

|

| 2. 骨折の原因 |

| スポーツや交通事故などの転倒の際に、後ろへ手をつき、手のひらを地面などについた状態(背屈)で衝撃がかかった際に生じる事の多い骨折です。 |

|

| 3. 症状 |

・急性期にて、手首の親指側の腫れや痛みが生じます。

・急性期を過ぎると疼痛は一時軽快しますが、放置することにより、偽関節(ぎかんせつ)を生じる可能性があります。

・上記に伴い、手首の痛みや動きの制限が出てきます。

−偽関節とは−

偽関節とは、骨折してしまった骨が完全にくっつかずに、あたかも関節のように動いてしまう状態をいいます。 |

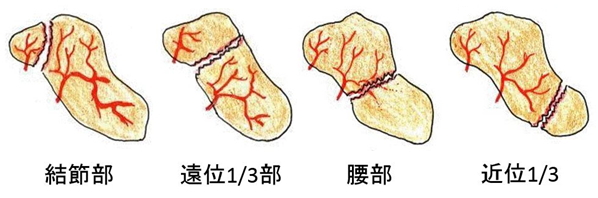

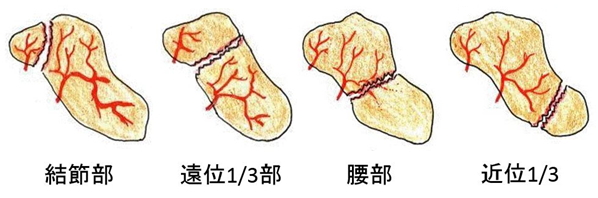

| 4. 舟状骨骨折の分類 |

| 舟状骨骨折は下の図の様に大きく四つの型に分類されています。ただし、どの型に当てはまるか判断が難しいものも当然あります。 |

|

舟状骨骨折では上図のように、骨に栄養を送るための血管がない部分があります。

基本的に血管のある部分では骨折の治癒が比較的良好ですが、血管が少ない部分では骨折により血管が分断されることで血行不全が生じやすく、治癒が難しくなり、偽関節化しやすいと言われています。

そのため、他の骨と違い、舟状骨では骨折部分をしっかりと特定・診断し、適切な治療をする必要があります。

レントゲンで判断が難しい場合は、MRIやCTによる診断が治療のために重要となります。

詳しい症状や治療方法につきましては、当法人のホームページの『整形外科基礎知識』のページをご覧ください。 |

| 5. 舟状骨骨折のMRI画像 |

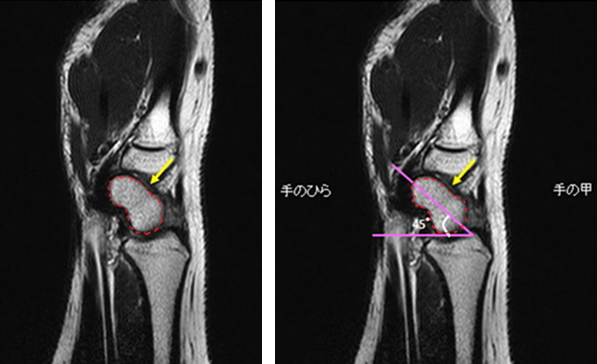

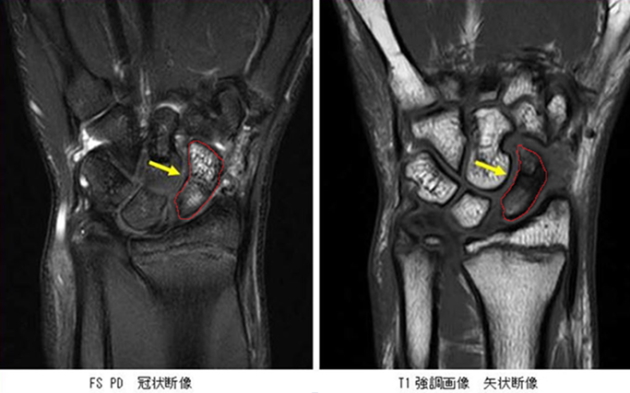

下の画像は舟状骨骨折のMRI画像です。画像内に黄矢印で示した部分が骨折部です。上の分類でいえば「腰部」に相当する部分の骨折です。

左の画像は脂肪信号を抑制したプロトン密度強調画像(FS PD)というもので、骨折した骨の内部に白く見える部分は骨折によって生じた出血や浮腫(むくみのことです)です。

右の画像はT1強調画像で、脂肪が白く見える画像です。正常の骨の中には脂肪が多く含まれており、T1強調画像では白く描出されるのが一般的です。しかし、骨折を起こした舟状骨は他の骨と異なり、骨折部を中心に全体に黒っぽくなってしまっています。他の骨と見比べる事で、異常である事がわかります。 |

|

下の画像は同一症例のCT画像です。コンピュータ―で再構成し、冠状断像(左側)と矢状断像(右側)を作成してあります。黄矢印で示した部分が骨折部です。

この様に、完全に骨折してしまっているような症例の場合にはCTの方が分かりやすいのですが、骨折が非常に軽微な場合や、骨折がはっきりしない骨挫傷という状況では、MRIの方が敏感に捉える事が出来ます。 |

|

| ☆ 詳しい症状や治療方法につきましては、当法人のホームページの『整形外科基礎知識』のページをご覧ください。 |

| 2015/5/15 更新 |