反復性肩関節脱臼

肩関節の構造

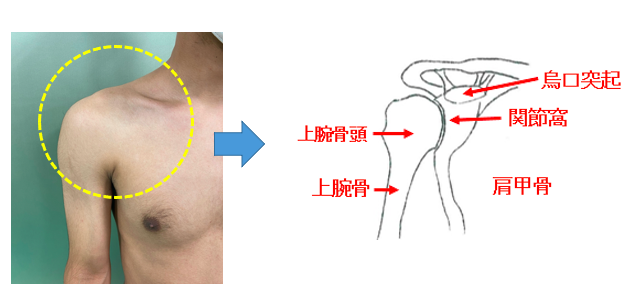

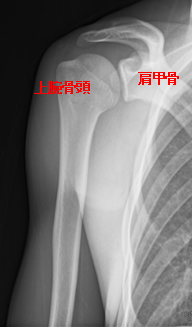

肩関節は上腕骨頭と肩甲骨関節窩でできた球関節で、身体の中でも最も運動範囲が大きい関節です。

図1 肩関節の構造

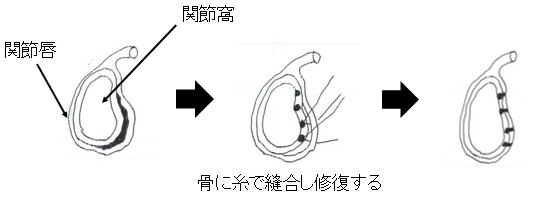

玉(上腕骨頭)に対して受け皿(関節窩)は狭く、浅いため上腕骨頭の1/3程度を覆うのみで不安定です。

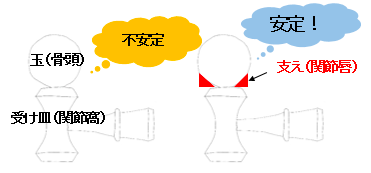

そのため関節唇が関節の安定性を担っています。

図2 関節唇とは

反復性肩関節脱臼とは

脱臼は転倒して手をついたり、強制的に捻れるストレスが肩に加わると生じます。その後、脱臼を繰り返す病態のことを反復性肩関節脱臼といいます。

20歳以下で脱臼をすると80〜90%の人が反復性に移行します。

その理由は初回脱臼時に肩関節の安定性を高めている関節唇・靭帯が損傷するからです。(バンカート損傷)

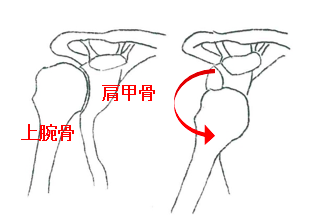

初回脱臼は前方に抜けることが多いため、その後も前方に抜けることが多いです。

図3 前方脱臼

受傷機転

初回脱臼の多くは腕を横に広げた状態(外転外旋位)で後方に捻れるストレスが加わった際に、上腕骨頭が前方に押し出され脱臼します。(図4)またラグビーなどの激しくぶつかるスポーツで脱臼しやすいです。(図5)

その後反復性に移行すると上着を着る、寝返り、くしゃみなど普段なんでもない動作がきっかけで脱臼します。

図4 外転外旋位 図5 タックル時

症状

・肩の激しい痛みや腫れ、関節の可動域制限を認めます。・脱臼時に神経が損傷し、腕にしびれや血行障害を伴うことがあります。

・自分で腕を動かそうとすると抜けそうで怖い感じがします。

・反復性脱臼では脱臼後自力で簡単に整復することができます。(元の位置に戻すこと)

診断

○理学所見〈Apprehension test(アプリヘンジョンテスト)〉

肩関節外転外旋位で、上腕骨頭を後方から前方へ押し出すストレスをかけた際の不安感を確認するテストです。

ストレスをかけた際に不安感や怖さを感じたら陽性です。

外転30°、60°、90°、120°で検査することで損傷している箇所を推察することができます。

図6 apprehension test30° 60° 90° 120°

〈Sulcus sign(サルカス徴候)〉

腕を真下に引っ張った際の肩の緩さを確認するテストです。

引っ張った際の緩さや、関節に明らかな陥凹を認めると陽性です。

図7 Sulcus sign

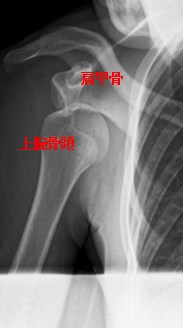

○画像検査

〈単純レントゲン〉

脱臼の有無、骨折の有無を確認します。

図8 脱臼時 図9 整復後

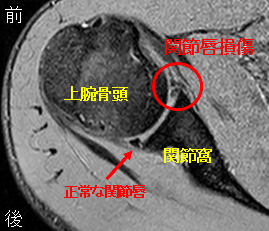

〈MRI〉

靭帯損傷、関節唇損傷の確認をします。

図10 MRI画像(水平断像)

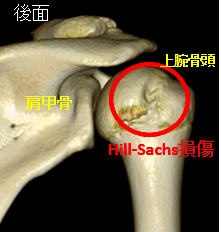

〈CT〉

関節窩の骨欠損と上腕骨頭の陥没骨折の有無を確認します。

図11 関節窩の骨欠損 図12 上腕骨頭の陥没骨折

保存療法

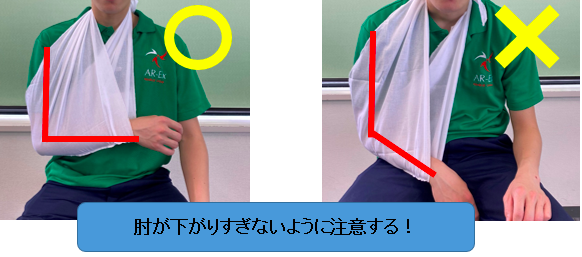

【固定期間】・三角巾(装具)固定

脱臼により損傷した組織を落ち着かせるため安静にします。

安静にすることで痛みが軽減し、徐々に不安定な感覚も改善します。

そのため一定期間(3〜6週間)は三角巾や装具で固定するため、動かすことができません。

図13 三角巾固定

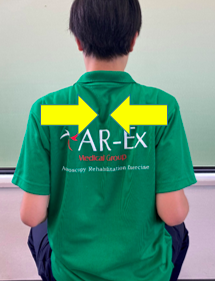

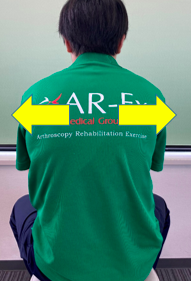

・肩甲骨ストレッチ

固定期間中は肩を動かせないですが、肩甲骨をしっかり動かすことで、固定除去後の肩の動きがスムーズになります。

肩甲骨を内側に寄せる、外側に開く動作を繰り返すストレッチが有効です。

図14 肩甲骨ストレッチ

【固定除去後のリハビリ】

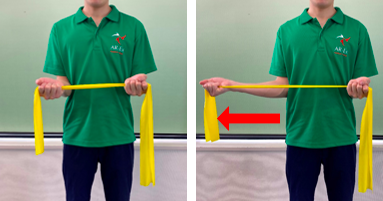

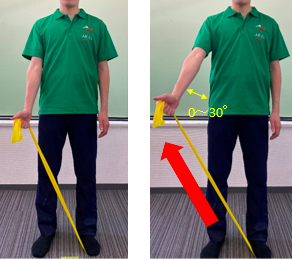

・腱板(インナーマッスル)のトレーニング

固定後に再脱臼が生じないように関節の安定性獲得を目指します。

腱板は肩関節の安定性に重要な筋肉であるため筋力強化を図ります。

図15 腱板(インナーマッスル)トレーニング

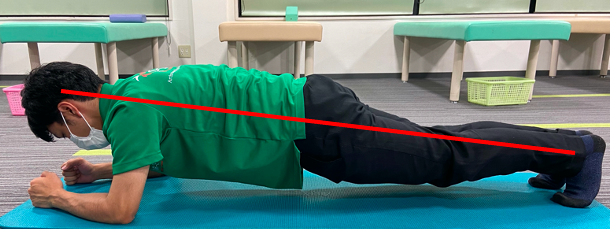

・肩甲骨周囲筋のトレーニング

肩甲骨の安定性を高めるために腕に体重をかけたトレーニングを行います。

図16 Cat&Dog

図17 プランク

手術の適応

・日常生活のちょっとした動作(くしゃみ・寝返りなど)で頻回に脱臼してしまう人・コンタクトスポーツ(ラグビー、レスリング、柔道など)をしていて、早期復帰・再発予防を希望される人

・リハビリをしても症状の改善が乏しい人

手術内容

【鏡視下バンカート修復術】脱臼によって損傷した関節唇や靭帯を修復します。

①肩関節前方、後方に3〜4箇所の穴(約1cm)を開け、関節鏡を入れます。

②関節内(関節窩や関節唇)の状態を確認します。

③損傷した関節窩に固定用のアンカー打ち込みます。

④アンカーについている糸を関節唇に結び、補強します。

図18 鏡視下バンカート修復術

一般的にはバンカート修復術を行いますが、重度な場合はブリストー法が適応になる可能性があります。

【ブリストー法(烏口突起移行術)】

○適応

・骨欠損が大きく、術後の再脱臼リスクが高い人

・コンタクトスポーツ復帰を目指す人

・自転車競技やバイクなど転倒リスクがある競技を行う人

・コントロール不能なてんかんがある人

・重いものを持つ職業の人

①烏口突起部分を付着する筋、腱ごと約1cm切り離します。

②切り離した骨を関節窩前面にスクリューで固定します。

図19 術前 術後