肩関節周囲炎

中年以降に起こる肩関節の拘縮(硬さ)と痛みを主症状とする、肩関節の機能障害の総称です。

高い場所の物を取ろうとしたときに痛くて肩が挙がらない、就寝時に痛くて寝つけないといった、日常生活への影響を認めることがあります。

高い場所の物を取ろうとしたときに痛くて肩が挙がらない、就寝時に痛くて寝つけないといった、日常生活への影響を認めることがあります。

原因

腱板断裂や石灰性腱炎など、明確な理由が存在する場合があります。

当院ではレントゲン検査や超音波検査、MRI検査等で腱板断裂や石灰沈着の有無を確認し、明らかな原因がない肩関節の痛みを“肩関節周囲炎”と診断します。

腱板断裂などの明らかな原因がない場合であっても、肩関節周囲の筋力や柔軟性が低下することで関節の運動に支障をきたし、関節を支持する組織に炎症が起こり、痛みが発生します。

痛みを我慢し続けていると関節を支持するための組織が硬くなり、動きが制限されます。

また、肩関節の動く範囲(関節可動域)が狭くなると、さらに周囲の筋肉や組織が硬くなり、日常生活に支障が出るようになります。

当院ではレントゲン検査や超音波検査、MRI検査等で腱板断裂や石灰沈着の有無を確認し、明らかな原因がない肩関節の痛みを“肩関節周囲炎”と診断します。

腱板断裂などの明らかな原因がない場合であっても、肩関節周囲の筋力や柔軟性が低下することで関節の運動に支障をきたし、関節を支持する組織に炎症が起こり、痛みが発生します。

痛みを我慢し続けていると関節を支持するための組織が硬くなり、動きが制限されます。

また、肩関節の動く範囲(関節可動域)が狭くなると、さらに周囲の筋肉や組織が硬くなり、日常生活に支障が出るようになります。

検査

画像所見

骨の損傷や拘縮の原因がないか確認するためレントゲン検査を実施します。

次に超音波検査を行ない、炎症が起きている組織や関節を硬くしている組織を鑑別します。

場合によっては超音波検査をしながら注射を行なうこともあります。

(炎症が強い場合はステロイド注射、動きが悪い場合はヒアルロン酸注射や整理食塩液注射を検討します。)

次に超音波検査を行ない、炎症が起きている組織や関節を硬くしている組織を鑑別します。

場合によっては超音波検査をしながら注射を行なうこともあります。

(炎症が強い場合はステロイド注射、動きが悪い場合はヒアルロン酸注射や整理食塩液注射を検討します。)

機能評価

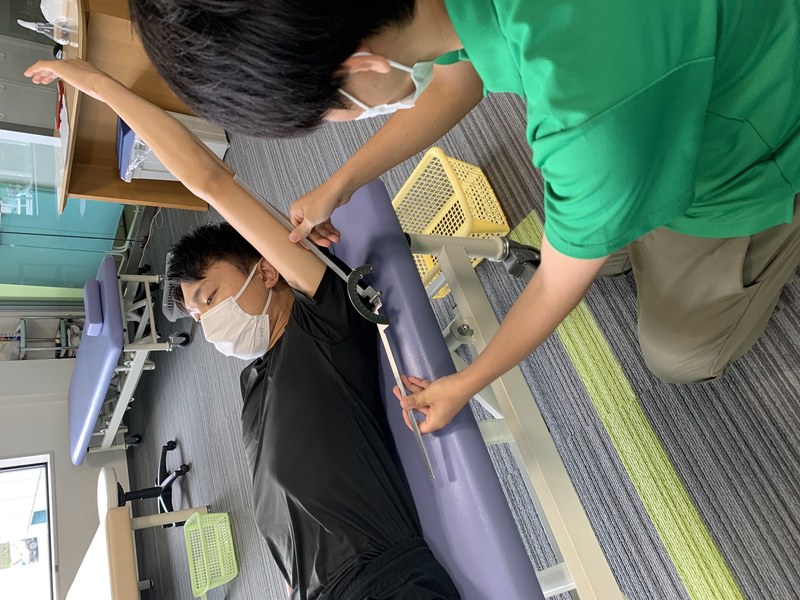

医師や理学療法士が肩の筋力や可動域を評価します。

肩関節のどの部分が硬くなっているのか、肩関節・肩甲骨・胸椎の可動域はどれくらいあるかを確認します。

肩関節のどの部分が硬くなっているのか、肩関節・肩甲骨・胸椎の可動域はどれくらいあるかを確認します。

治療

投薬治療

疼痛が強い時期には、消炎鎮痛剤の処方や、関節内へのステロイド注射を行ない、炎症を抑えて痛みの軽減を図ります。

場合によっては、注射の投与は診断を兼ねることもあります。

※注射が苦手な方は診察時にご遠慮なくお申し出ください。

ベッドに寝た状態で注射をしたり、スタッフが手を握ったりなどの対応が可能です。

場合によっては、注射の投与は診断を兼ねることもあります。

※注射が苦手な方は診察時にご遠慮なくお申し出ください。

ベッドに寝た状態で注射をしたり、スタッフが手を握ったりなどの対応が可能です。

リハビリテーション

痛みが軽減してきたら、リハビリを開始します。

積極的に可動域の改善を図りますが、痛みを誘発するような無理な動作は行いません。

日常生活動作として、ポジショニングや動かし方も指導します。

痛みで眠れない場合、肩関節に負担がかからない楽な姿勢をとることも大切な治療です。

積極的に可動域の改善を図りますが、痛みを誘発するような無理な動作は行いません。

日常生活動作として、ポジショニングや動かし方も指導します。

痛みで眠れない場合、肩関節に負担がかからない楽な姿勢をとることも大切な治療です。

肩関節授動術

リハビリや保存療法では十分な効果が得られない場合、肩関節非観血的授動術 (Manipulation under anaesthesia:MUA) という方法を提案することがあります。

炎症や痛みによって肩関節を動かせずにいると、関節包(関節を包む袋)が硬くなってしまい、さらに動きを制限する原因になります。

こういった場合、硬くなってしまった関節包を徒手的に剥がして、痛みや動きにくさを改善させる必要があります。

炎症や痛みによって肩関節を動かせずにいると、関節包(関節を包む袋)が硬くなってしまい、さらに動きを制限する原因になります。

こういった場合、硬くなってしまった関節包を徒手的に剥がして、痛みや動きにくさを改善させる必要があります。

治療は神経ブロック麻酔下で行います。

頚部から麻酔を投与し、肩から腕にかけての感覚がなくなった状態で実施します。

肩を様々な方向に動かして、固くなった関節包を剥がします。

麻酔が効いているので痛みを感じることはありません。

詳しくは 非観血的肩関節授動術 をご覧ください。

頚部から麻酔を投与し、肩から腕にかけての感覚がなくなった状態で実施します。

肩を様々な方向に動かして、固くなった関節包を剥がします。

麻酔が効いているので痛みを感じることはありません。

詳しくは 非観血的肩関節授動術 をご覧ください。

授動術を実施したあと、数時間は腕に麻酔が効いており、動かせなくなるため、車の運転ができません。

当日は 必ず公共交通機関をご利用いただく か、 送迎の確保 をしたうえでお越しください。

当日は 必ず公共交通機関をご利用いただく か、 送迎の確保 をしたうえでお越しください。