前十字靱帯損傷_改

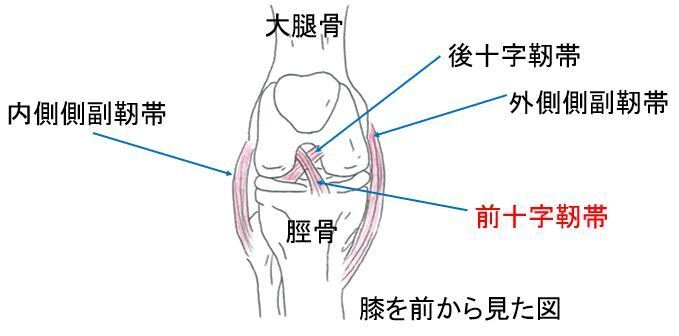

前十字靭帯とは膝関節にある4つの靭帯のうち最も重要な靭帯です。この靭帯は膝の捻りや大腿骨が脛骨に対して前方に出ないように動きを制限しています。

病態

ジャンプの着地などで急に膝を激しく捻ってしまったり、スポーツのコンタクトプレイによって靭帯に耐え切れないほどの強い力が加ると損傷します。

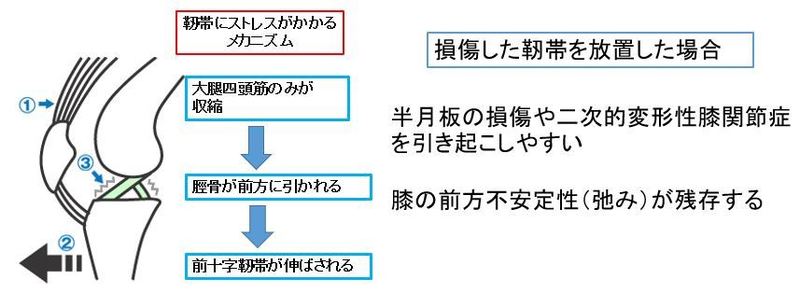

靭帯は一度損傷すると靭帯は再び修復することは難しく、損傷した靭帯をそのままの状態にして運動を続けると膝の変形が早まるといわれています。

靭帯は一度損傷すると靭帯は再び修復することは難しく、損傷した靭帯をそのままの状態にして運動を続けると膝の変形が早まるといわれています。

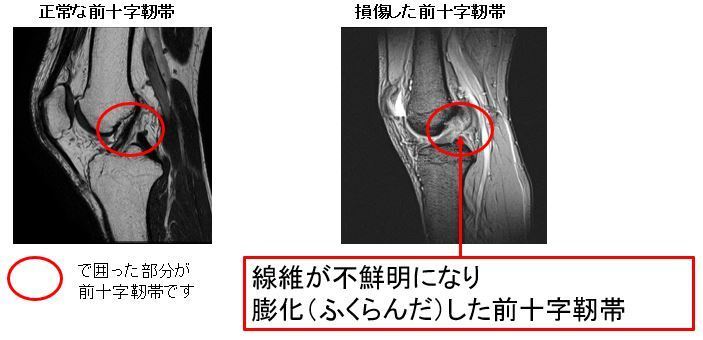

診断

レントゲン画像には靭帯は写らないため、MRI画像で確定診断を行います。

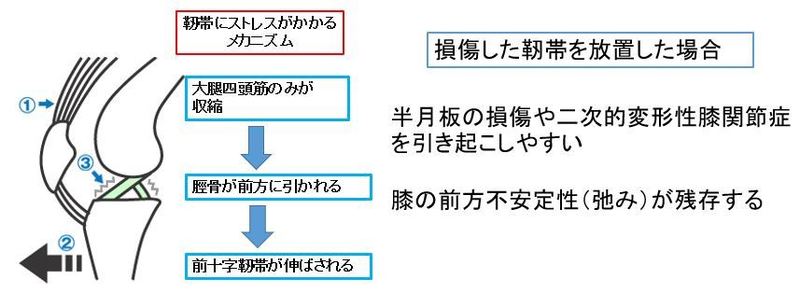

前十字靱帯損傷のメカニズム

治療

保存療法

保存療法では、リハビリで膝関節周囲の筋力強化を行いながら、日常生活動作の獲得やスポーツ復帰を目指します。

しかし、靭帯が損傷した状態で長期間過ごすと、徐々に膝の変形が進んだり、膝くずれを繰り返すことで半月板損傷を合併する恐れがあります。

しかし、靭帯が損傷した状態で長期間過ごすと、徐々に膝の変形が進んだり、膝くずれを繰り返すことで半月板損傷を合併する恐れがあります。

手術

損傷した前十字靱帯が自然に修復することはなく、永続的に膝関節の不安定性が残るため、一般的にはスポーツ復帰を目標とした場合、靱帯の再建手術が必要になります。

当法人では、東京・尾山台整形外科クリニックで手術を行なっています。

当法人では、東京・尾山台整形外科クリニックで手術を行なっています。

手術

手術の適応

スポーツ活動を継続したい方、日常生活でも靱帯の損傷が原因で 「膝の弛さ」や「膝崩れ」が出現してしまう方は、靱帯の再建手術を行うことが望ましいと報告されています。

ただし、「スポーツを行わない方」や「リハビリの通院が困難な方」、「高齢の方」等には、例外的に保存療法を選択することもあります。

ただし、「スポーツを行わない方」や「リハビリの通院が困難な方」、「高齢の方」等には、例外的に保存療法を選択することもあります。

手術内容

手術内容は2つあります。

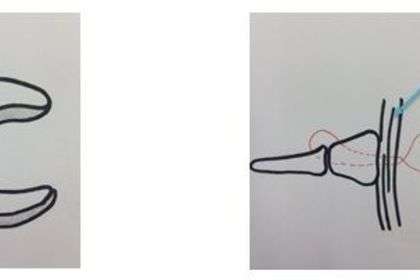

1つは半腱様筋、薄筋という、太ももの後ろの筋肉の腱を使用する方法(STG法)です。

もう1つは膝蓋腱という、膝のお皿のしたにある腱を使用する方法(BTB方法)です。

どちらの手術を選択するかは担当医と相談し決定します。

手術は関節鏡で行い、手術による侵襲を最低限のものにします。

1つは半腱様筋、薄筋という、太ももの後ろの筋肉の腱を使用する方法(STG法)です。

もう1つは膝蓋腱という、膝のお皿のしたにある腱を使用する方法(BTB方法)です。

どちらの手術を選択するかは担当医と相談し決定します。

手術は関節鏡で行い、手術による侵襲を最低限のものにします。

半月板の処置

前十字靭帯の損傷に伴い膝関節を保護する半月板を同時に損傷する場合があります。

その場合前十字靭帯の再建と同時に損傷した半月板を縫合または切除します。

半月板の処置によって術後のリハビリ内容や荷重量が異なります。

その場合前十字靭帯の再建と同時に損傷した半月板を縫合または切除します。

半月板の処置によって術後のリハビリ内容や荷重量が異なります。

術後の装具

術後は二―ブレースという装具を使って保護します。

1~2週間後、膝の炎症が減退し、腫れが収まったあとに膝を曲げることのできる硬性の装具に切り替えます。

術後の経過によって、日常生活でも着用→運動時のみ着用、と使用頻度を段階的に減らしていきます。

筋力が改善したら術後3ヵ月の時点で装具除去を目指します。

装具除去の時期は担当医が決定します。

1~2週間後、膝の炎症が減退し、腫れが収まったあとに膝を曲げることのできる硬性の装具に切り替えます。

術後の経過によって、日常生活でも着用→運動時のみ着用、と使用頻度を段階的に減らしていきます。

筋力が改善したら術後3ヵ月の時点で装具除去を目指します。

装具除去の時期は担当医が決定します。

術後の可動域

再建した靭帯は膝の曲げる角度によって伸ばされます。半月板も曲げる角度によって前後に移動するので靭帯や半月板の保護を目的に一定の期間は膝を曲げる角度を調節します。

術後から2週まで…固定し曲げない、膝を伸ばす動きのみ許可

術後2週から4週まで…120°まで屈曲許可

術後4週から…全可動域まで屈曲許可

術後から2週まで…固定し曲げない、膝を伸ばす動きのみ許可

術後2週から…0°~90°まで屈曲許可

術後3週から…0°~120°まで屈曲許可

術後4週から…全可動域まで

術後の荷重量

術後は再建した靭帯や縫合した半月板を保護してストレスが加わらないように一定の期間松葉杖を使って荷重量を調節します。

松葉杖を使いながら術後から痛みの出ない範囲で進める

術後~3週まで…完全免荷(足を着かない)

術後3週~4週まで…体重の1/3を荷重

術後4週から…体重の1/2を荷重

術後5週から…体重の2/3を荷重

術後6週から…全荷重

*術前に松葉杖の使用方法を担当の理学療法士が指導します。

術後直後もAR-Ex尾山台整形外科クリニックの理学療法士が患者様が安心して松葉杖を使えるように指導します。

下記に松葉杖の使い方を掲載しています。

➡ 松葉杖の使い方はこちら

術後のリハビリ

今回こちらのページで記載しているリハビリプログラムは 前十字靭帯再建術と半月板の縫合術を行った場合のプラン を掲載しています。

■手術翌日~3週間

手術翌日から3週間は松葉杖を使用し足をつかないようにします。

手術後からニーブレースという装具を使って膝を伸ばしたまま固定します。

可動域は術後 1週は固定したまま、3週から90°まで、術後4週で120°まで 動かせるように目指します。

この時期では再建した靭帯を保護し、太ももや股関節などの患部外の筋力訓練、膝のお皿(膝蓋骨)の周辺が硬くならないようにモビライゼーションを行います。

また、炎症が強い場合はアイシングをしていきます。

太ももや股関節周りの筋力が落ちないように筋力訓練をしていきます。

■術後4週~

手術後からニーブレースという装具を使って膝を伸ばしたまま固定します。

可動域は術後 1週は固定したまま、3週から90°まで、術後4週で120°まで 動かせるように目指します。

この時期では再建した靭帯を保護し、太ももや股関節などの患部外の筋力訓練、膝のお皿(膝蓋骨)の周辺が硬くならないようにモビライゼーションを行います。

また、炎症が強い場合はアイシングをしていきます。

太ももや股関節周りの筋力が落ちないように筋力訓練をしていきます。

術後4週から術側の足で荷重できるようになります。

体重の1/2を荷重できるようになります。体重のかけ方や程度によっては担当の理学療法士が指導し体重をかける練習を行います。

この時期から膝の曲げ伸ばしは全可動域動かすことができます。

■術後2ヵ月~

体重の1/2を荷重できるようになります。体重のかけ方や程度によっては担当の理学療法士が指導し体重をかける練習を行います。

この時期から膝の曲げ伸ばしは全可動域動かすことができます。

痛み、炎症の状態に応じてスクワットやランジなどの荷重トレーニングを開始します。

■術後3ヵ月

この時期では膝の筋力測定、MRIで再建した靭帯の状態の確認を行います。

筋力はBiodexと呼ばれる機械で測定を行います。

当院には測定機械がないため「長野整形外科クリニック」で測定を行います。

検査の結果と身体機能に応じてジョギングを開始するか決めていきます。

■術後4ヵ月

筋力はBiodexと呼ばれる機械で測定を行います。

当院には測定機械がないため「長野整形外科クリニック」で測定を行います。

検査の結果と身体機能に応じてジョギングを開始するか決めていきます。

この時期から片脚でのスクワット動作、ジャンプ動作、ランニングを開始します。

■術後6ヵ月

この時期から対人プレーを開始します。

Biodexでの筋力測定、MRI撮影を行います。

■術後7~8ヵ月

Biodexでの筋力測定、MRI撮影を行います。

スポーツの完全復帰を目指します。