筋筋膜性腰痛の症状とその対処法、ストレッチについて

筋筋膜性腰痛とはなんだろう

「ずっと座っていると腰が痛む」

「掃除機をかけていると腰が全体的に痛い」

「ゴルフやバッティング動作のひねりで腰が痛い」

このような経験されている方も多いのではないでしょうか。

座っている姿勢や前に屈む姿勢は、常に腰に負担がかかる姿勢です。

このページでは腰の筋肉や筋膜が原因となる腰痛についておはなしします。

腰の筋肉と筋膜

筋肉

筋肉の多くは骨と骨に繋がっており、筋肉が収縮することでその間にある関節を動かすことができます。

そのため、様々な動作を行うためには当然筋肉が必要になってきます。

腰の周囲にも多くの筋肉が存在します。

一般的に背筋と呼ばれる筋肉は、脊柱起立筋という筋肉です。

この脊柱起立筋が働くことで腰を反らす動作が行えたり、背中が丸まらずにまっすぐに立っていることができたりします。

筋膜

筋肉の周りや皮膚の下には、筋膜と呼ばれる非常に薄い膜が張っています。

この筋膜は全身に張り巡らされており、身体を支えるひとつの要素として重要な役割を果たしています。

背中や腰にも胸腰筋膜という膜が張っており、背中が丸まってしまわないように支えてくれています。

この胸腰筋膜は、殿部の筋である大殿筋や腕と背中を繋いでいる広背筋といった大きな筋肉と連結しています。

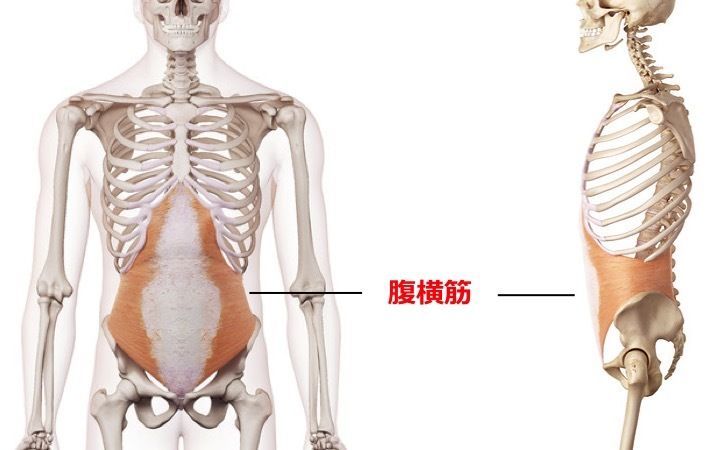

さらにその奥では、腹部をコルセットのように巻いている内腹斜筋や腹横筋という筋肉と、脊柱起立筋が筋膜によって繋がっています。

内腹斜筋や腹横筋は、近年体幹トレーニングによって鍛えた方が良いと言われる深部筋(コアマッスル)と呼ばれるもののひとつです。

このように、身体の各筋肉は筋膜によって繋がっています。

筋膜

は本来色々な方向に伸びるものですが、傷ついたり、特定の筋肉が過剰に働いたりしている場合にはその動きが悪くなってしまうことがあります。

一箇所の動きが悪くなるとその場所だけではなく、他の部位もその影響を受けます。

筋膜

は筋肉以上に痛みを感知するセンサーの多い部分です。

そのため動きが悪くなったり、引っ張られ続けたりしていると痛みのセンサーが反応して痛みとして感じるようになります。

筋肉、筋膜が原因で起こる筋筋膜性腰痛

このように筋肉や筋膜の動きが悪くなり起こる腰痛が筋筋膜性腰痛と呼ばれるものです。

重い物を持ち上げる動作やスポーツでの無理な体勢によって腰の筋肉に過剰な負担がかかった場合に発症する可能性が高いです。

慢性の場合は、主に使いすぎ(オーバーユース)による疲労が原因なので症状として背筋の緊張が高まり、筋肉に沿った痛みがあります。

スポーツ活動では、ピッチング、ジャンプ、スイング、腰の反りすぎや、腰の丸めすぎ、中腰の姿勢から腰をひねるなど、スポーツ全般の動作で発生します。

腰に負担のかかる激しい動作に多く起こり、また前傾姿勢の保持(ゴルフなど)や着地時の衝撃(バレーボールなど)なども腰痛の原因となります。

筋筋膜性腰痛の検査

この筋筋膜性腰痛は

腰椎椎間板ヘルニア

や

脊柱菅狭窄症

のようにMRIやレントゲンといった検査で診断できるものとは異なります。

上記の検査で問題が発見できないことが多いです。

このため病院に行っても「問題ない」とされ、湿布の処方だけで終わってしまうことも多いです。

しかし、腰部の筋肉や筋膜が腰痛の原因となることは近年広く認識されています。

そのため問診や専門的な検査から、他の腰の疾患をしっかりと除外して筋・筋膜に対して適切な治療を行うことが重要となります。

筋筋膜性腰痛の治療

筋筋膜性腰痛の治療は、主に薬物療法とリハビリテーションです。

薬物療法は、疼痛軽減を目的に内服治療やブロック注射を行います。

診察では動きの悪くなっている筋膜に対して注射を行う治療(ハイドロリリース)も行います。

超音波

によって筋膜や筋肉を画面に映すことで、皮膚の下での実際の動きを確認しながら注射を行い、くっついて動きの悪くなっている筋膜の動きを改善し、症状の緩和を図ることも可能です。

リハビリテーションでは、腰や背中・殿部周囲の筋肉で過剰に働き過ぎている筋肉の緊張を緩和し、逆に働きが弱く他の部位に負担をかけている部分の筋力強化を行います。

筋筋膜性腰痛に対する運動療法

腹式呼吸トレーニング

広背筋ストレッチ

四つ這いトレーニング

筋筋膜性腰痛に対する運動療法の一例です。

エクササイズで痛みの出る方は、中止してください 。

まとめ

筋筋膜性腰痛は

腰椎椎間板ヘルニア

や

脊柱菅狭窄症

のように、MRIやレントゲンといった検査では問題が発見できないことが多いです。

このため病院に行っても「問題ない」とされてしまうことも多いです。

近年では腰部の筋肉や筋膜が腰痛の原因となることは広く認識されています。

そのため医師や理学療法士による問診や専門的な検査から、他の腰の疾患をしっかりと除外して筋・筋膜に対して適切な治療を行うことが重要となります。

原因のはっきりしない腰痛でお困りの方も、是非お気軽にご相談ください。

当院の保存療法について

・ ハイドロリリース

腰の病気について

・ 椎間関節性腰痛

・ 腰椎椎間板性腰痛

・ 腰椎椎間板ヘルニア

・ 腰部脊柱管狭窄症

・ 腰椎分離症

・ 仙腸関節性腰痛

・ 側弯症

TOPページに戻る