鏡視下前十字靱帯再建術

- 2016/12/09

変形性膝関節症でヒアルロン酸注射が効かなくなってきた、手術は避けたい――そんな方に注目されているのがPRP療法です。自己血液から抽出した成分を膝に注射する再生医療で、手術なしで痛みの軽減が期待できます。本記事では、PubMedの最新メタ解析や日本人対象研究をもとに、PRP療法の効果・費用・副作用を科学的根拠に基づいて解説します。

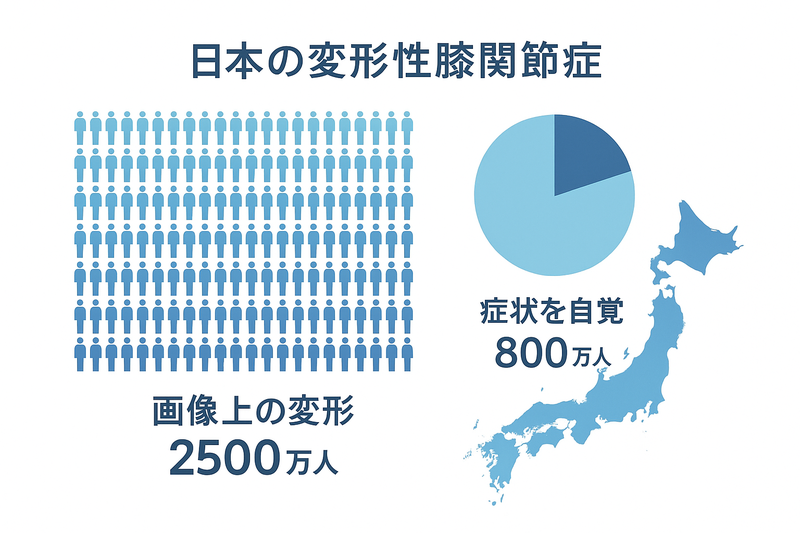

変形性膝関節症は、膝の関節軟骨が加齢や使いすぎによってすり減り、痛みや可動域の制限を引き起こす疾患です。日本では画像検査で膝の変形が確認される方が約2,500万人、そのうち約800万人が実際に症状を自覚していると推定されています。

主なリスク因子には、加齢、肥満、O脚(内反膝)、過去の膝の怪我、遺伝的素因などがあります。症状は初期には立ち上がりや階段昇降時の痛み程度ですが、進行すると歩行時の痛み、膝の腫れ、可動域制限が生じ、日常生活に大きな支障をきたします。

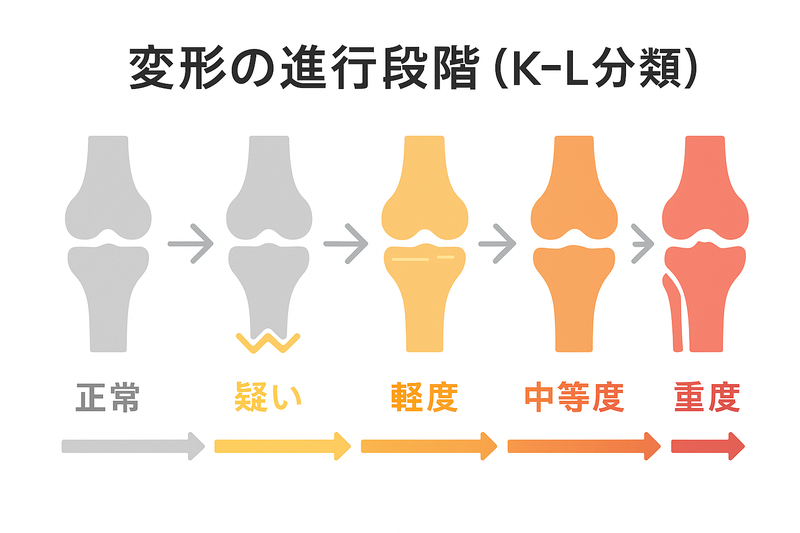

変形の程度は、K-L分類(Kellgren-Lawrence分類)という基準で評価されます。グレード0(正常)からグレード4(重度)まであり、グレードが上がるほど軟骨の摩耗や骨の変形が進行しています。

従来の治療法は大きく保存療法と手術療法に分かれます。保存療法には、体重管理、運動療法、痛み止めの内服、ヒアルロン酸の関節内注射などが含まれます。これらで効果が不十分な場合、骨切り術や人工膝関節置換術などの手術が選択肢となります。

しかし、保存療法では十分な効果が得られないものの、手術はまだ避けたいという患者さんも多くいます。この保存療法と手術の間を埋める新たな選択肢として、PRP療法が注目されています。

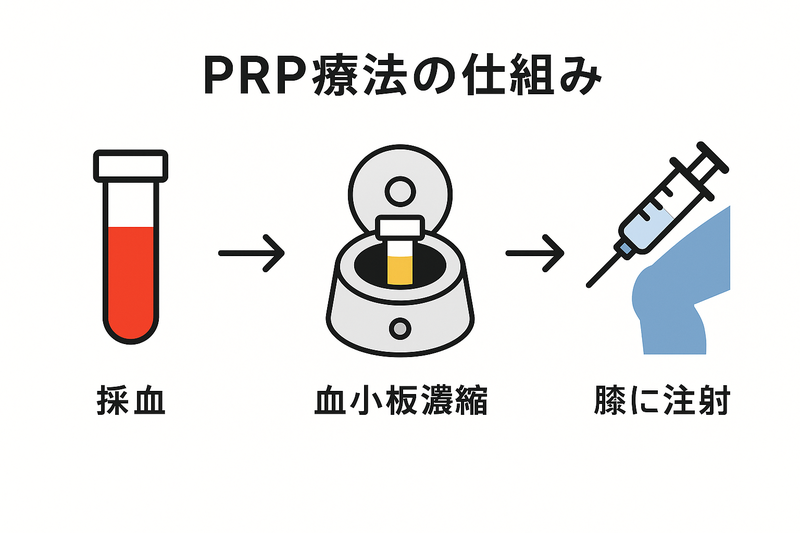

PRP療法は、患者さん自身の血液から抽出したPRP(多血小板血漿:血小板を高濃度に濃縮した血漿成分)を膝の関節内に注射する治療法です。血小板には止血作用だけでなく、組織の修復を促進するさまざまな成長因子が含まれています。

血小板には、PDGF(血小板由来成長因子)、TGF-β(トランスフォーミング成長因子ベータ)、VEGF(血管内皮増殖因子)など、複数の成長因子が含まれています。これらの成長因子は、細胞の増殖を促進し、新しい血管の形成を助け、組織の修復を加速させる働きがあります。

PRP療法では、採取した血液を遠心分離機にかけて血小板を濃縮します。通常の血液中の血小板濃度と比べて、PRPでは数倍から十数倍に濃縮されます。この高濃度の血小板を含むPRPを関節内に注射することで、炎症を抑え、軟骨や周囲組織の修復を促進し、痛みを軽減する効果が期待できます。

重要なのは、PRPは患者さん自身の血液から作られるため、アレルギー反応や拒絶反応のリスクが極めて低いという点です。また、培養などの複雑な加工を必要とせず、採血から注射まで当日中に完了するため、日帰りでの治療が可能です。

要するに:自分の血液から痛みを和らげる成分を取り出して、膝に注射する治療法です。自己血液を使うため副作用のリスクが低く、日帰りで治療できます。

PRP療法には、調整方法によっていくつかの種類があります。主な分類として、白血球の含有量による区分があります。LP-PRP(白血球少量PRP)は白血球をほとんど含まず、LR-PRP(白血球豊富PRP)は白血球を多く含みます。研究では、どちらも有効性に大きな差はないとされていますが、白血球が多いと炎症反応が強く出る可能性が指摘されています(Nie 2021)。

さらに、従来型PRPを改良した次世代型PRPとして、PFC-FD(血小板由来因子濃縮物・凍結乾燥)とAPS(自己タンパク質溶液)があります。これらについては後のセクションで詳しく解説します。

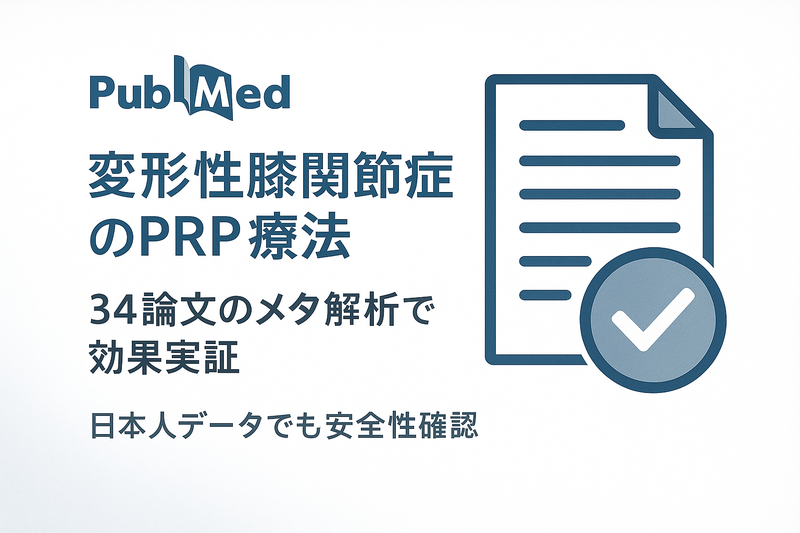

PRP療法の有効性については、複数の大規模なメタ解析(複数の研究結果をまとめて統計的に分析した研究)で検証されています。ここでは、PubMedに掲載されている信頼性の高い研究結果を紹介します。

2020年に発表されたメタ解析では、34のランダム化比較試験(合計2,829膝)を対象に、PRP療法の効果が検証されました(Pagano 2020)。この研究では、PRP療法はプラセボ(偽の注射)やヒアルロン酸注射と比較されました。

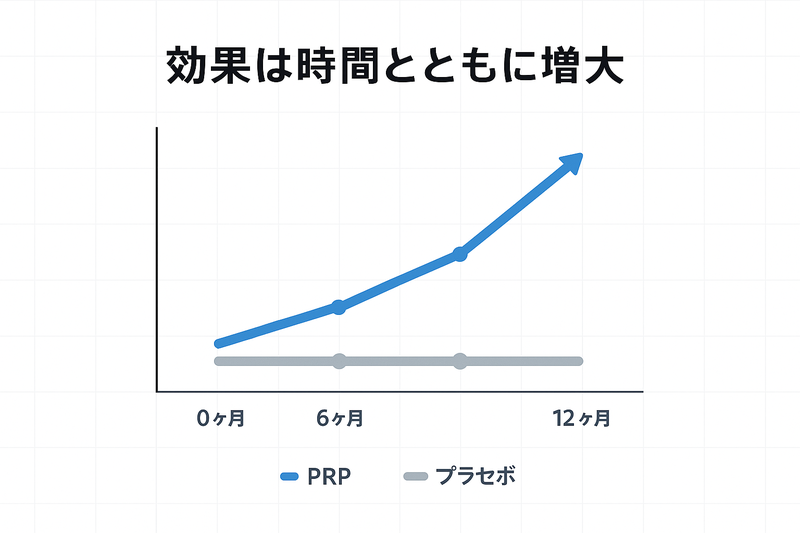

結果として、12ヶ月時点でのWOMAC(痛みと機能を評価する標準的な指標)スコアにおいて、PRP療法はプラセボに対して統計的にも臨床的にも有意な改善を示しました(p=0.02)。また、ヒアルロン酸と比較しても、6ヶ月時点(p<0.001)および12ヶ月時点(p<0.001)で、PRP療法の方が優れた結果を示しました。

興味深いのは、PRP療法の効果が時間とともに増大する傾向が見られた点です。治療直後よりも、6〜12ヶ月後により明確な効果が現れることが示されています(Pagano 2020)。

要するに:偽の注射と比べて、PRP注射は1年後に明らかな痛み軽減と日常動作の改善が見られました。また、効果は時間とともに大きくなる傾向があります。

別のメタ解析(Dai 2017)では、10のランダム化比較試験(合計1,069名)を分析しました。この研究では、6ヶ月時点ではPRPとヒアルロン酸で同等の効果でしたが、12ヶ月時点ではPRPの方が痛みの軽減と機能改善において優位でした。

要するに:短期的にはヒアルロン酸と同程度の効果ですが、1年後にはPRPの方が効果が持続している傾向が見られました。

さらに、2024年の最新メタ解析(Lana 2024)では、血小板の濃度が治療効果に影響することが示されました。高濃度の血小板を含むPRPは、低濃度のものと比べて、痛みの軽減効果が大きく、効果の持続期間も長い傾向がありました。この研究では、すべてのフォローアップ時点(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月)で、PRP療法がプラセボに対して臨床的に意味のある改善(MCID:最小臨床的重要差を達成)を示しました。

要するに:血小板の濃度が高いPRPほど、痛みの改善効果が大きく、長く続く可能性があります。

PRP療法の効果は欧米での研究が中心でしたが、日本人を対象とした研究も複数報告されています。

2018年に発表された第I/IIa相臨床試験では、日本人女性10名(平均年齢60.6歳)を対象に、LP-PRPを週1回、計3回注射しました(Fukawa 2018)。この研究では、治療後6ヶ月でVAS(痛みを0〜100mmで評価する指標)スコアが平均71.6mmから18.4mmへ大幅に改善しました(p<0.05)。また、80%の患者で痛みが50%以上軽減しました。副作用としては、注射後の軽微な痛みや腫れが見られましたが、すべて48時間以内に消失しました。

要するに:日本人でも安全に使え、注射後の腫れや痛みは2日以内に治まります。6ヶ月後には10人中8人で痛みが半分以下になりました。

同じ研究グループによる3年間の追跡調査では、9名の日本人患者を平均36ヶ月追跡しました(Fukawa 2022)。JOA(日本整形外科学会の膝評価スコア)は75点から83.8点へ改善し、特に歩行能力と階段昇降能力が向上しました。重要なのは、8名中8名が追加治療なしで機能改善を維持できた点です。重篤な有害事象は報告されませんでした。

要するに:日本人での3年追跡で、多くの人が追加治療なしで歩行や階段の上り下りが楽になった状態を維持できました。

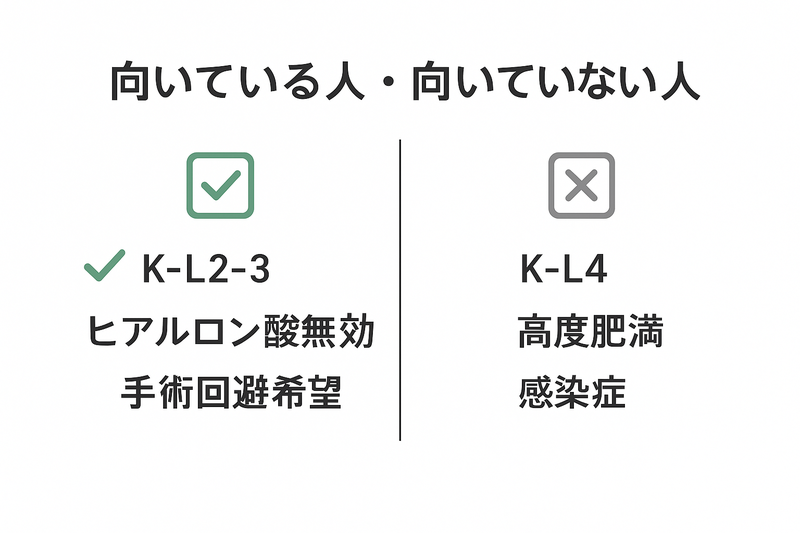

2025年に発表された最新の実臨床データでは、2020年から2024年にかけて日本の医療機関でPRP療法を受けた患者の治療成績が報告されています(Saita 2025)。この研究では、VASスコアが53.5から35.8へ有意に改善しました(p<0.05)。ただし、重度の変形(K-L分類グレード4)の患者では、軽度〜中等度(グレード2〜3)の患者と比べて改善度が低いことも示されました。また、年齢やBMI(肥満度)が高いほど効果が出にくい傾向も確認されました。

要するに:膝の変形が軽〜中程度の人で効果が高く、肥満や高齢だと効果がやや下がる可能性があります。

変形性膝関節症の従来治療として広く用いられているヒアルロン酸注射と比較すると、PRP療法にはどのような利点があるのでしょうか。

前述のメタ解析(Dai 2017)によれば、6ヶ月時点ではPRPとヒアルロン酸で同等の痛み軽減効果と機能改善が見られましたが、12ヶ月時点ではPRPの方が優位でした。これは、PRPの効果がより長期間持続することを示唆しています。

別のメタ解析(Belk 2021)でも、PRP療法はヒアルロン酸に比べて、痛みの軽減と機能改善において有意に優れており、さらに再治療を必要としない割合も高いという結果が示されています。

ヒアルロン酸は関節の潤滑作用が主な働きですが、PRPは成長因子による組織修復と抗炎症作用という異なるメカニズムで効果を発揮します。そのため、ヒアルロン酸注射で効果が不十分だった患者でも、PRP療法で改善が見られる可能性があります。

PRP療法は誰にでも効果があるわけではなく、個人差があります。ここでは、実際にどのくらいの割合の方に効果があるのか、効果が出るまでの期間や持続期間について解説します。

日本の医療機関の報告では効果がある方は全体の約60%と報告しています。つまり、10人中6人には効果が見られますが、4人は効果が不十分という結果です。

効果に個人差が生じる理由として、以下の要因が考えられています。

FDA(米国食品医薬品局)承認のプラセボ対照試験では、PRP療法を受けた群では1年後にWOMAC スコアが78%改善したのに対し、プラセボ群では7%の改善にとどまりました(Smith 2016)。この研究では有害事象は報告されませんでした。

要するに:10人中6人に効果があり、効果が出た人では日常生活の動作が大幅に楽になる可能性があります。ただし、変形が重度の場合や肥満の方では効果が出にくいことがあります。

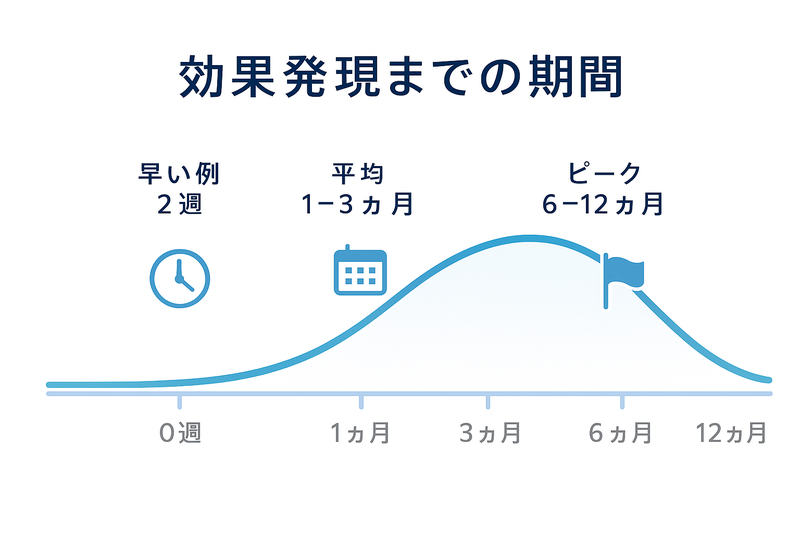

PRP療法の効果発現には時間がかかることが特徴です。成長因子が組織に働きかけ、修復を促進するプロセスには一定の期間が必要だからです。早い方では治療後2週間〜1ヶ月で痛みの軽減を実感しますが、平均的には1〜3ヶ月程度かかります。効果は徐々に現れ、6〜12ヶ月でピークに達する傾向があります。これは、ヒアルロン酸注射が数日〜数週間で効果が現れるのと比べると遅いですが、効果の持続期間において優れていることが多いです。

PRP療法の効果持続期間は、個人差が大きいものの、6ヶ月から2年程度と報告されています。前述の日本人3年追跡調査では、8名中8名が追加治療なしで平均36ヶ月間、機能改善を維持できました(Fukawa 2022)。

一方、効果が減弱してきた場合の対応として、以下の選択肢があります。

効果の持続期間が個人によって異なるため、定期的な経過観察を受けながら、次の治療タイミングを主治医と相談することが重要です。

PRP療法は日帰りで実施できる治療です。ここでは、初診から治療、その後の経過観察までの流れを説明します。

初診では、まず問診と身体診察が行われます。膝の痛みの程度、日常生活への影響、これまでの治療歴などを医師に伝えます。

次に、X線検査やMRI検査を行い、膝の変形の程度を評価します。K-L分類でグレード2〜3(軽度〜中等度)の方が最も適応となります。グレード4(重度)の場合は、効果が限定的な可能性があることを説明されます。

血液検査で感染症(HIV、B型肝炎、C型肝炎など)のスクリーニングを行います。また、血小板数が十分かどうかも確認します。血小板数が極端に少ない方(15万/μL未満)や、抗凝固薬を服用中の方は、治療を受けられない場合があります。

PRP療法の内容、期待できる効果、リスク、費用について詳しい説明を受け、同意書にサインします。治療を受けるかどうかは、この段階でも撤回可能です。

治療当日の大まかな流れは以下の通りです。

全体の所要時間は、採血から注射完了まで1時間程度です。注射後は、30分程度安静にしてから帰宅できます。入院の必要はありません。

従来型PRPの場合、通常は3〜4週間間隔で3回の注射を1クールとします。PRP-Maxの場合は、1回または数回の注射で治療が完了します。

治療後の注意事項は以下の通りです。

経過観察のスケジュールは、通常以下の通りです。

効果が不十分な場合は、2クール目の実施や、PRP-Maxへの移行、他の治療法の併用などを検討します。

PRP療法は現在、保険診療として認められていないため、全額自己負担となります。ここでは、費用と医療費控除について説明します。

| 料金(税別) | 1部位 | PRP-Max |

|---|---|---|

|

Arthrex社製キット |

50,000円 | 150,000円 |

PRP療法が保険適用されない理由は、保険収載(保険診療として認められること)の要件を満たしていないためです。保険収載の要件には、大規模な臨床試験による有効性と安全性の証明、医療経済的な評価などが含まれます。

現在、PRP療法については多くの研究で有効性が示されていますが、日本国内での大規模な臨床試験データがまだ十分ではありません。また、PRP療法は再生医療等安全性確保法に基づく「第二種再生医療等」に分類されており、厚生労働省への届出が必要な治療です。

将来的に、日本国内での大規模臨床試験が実施され、十分なエビデンスが蓄積されれば、保険適用される可能性もあります。すでに先進医療として申請を検討している医療機関もあります。

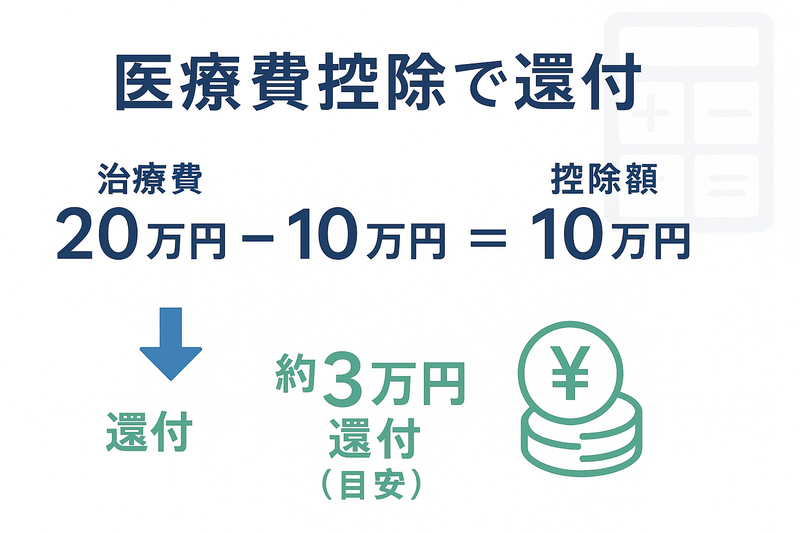

PRP療法は保険適用外ですが、医療費控除の対象となります。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告により所得税や住民税が還付される制度です。

医療費控除の計算式は以下の通りです。

医療費控除額 = 年間医療費 − 10万円(または所得の5%のいずれか低い方)

例えば、年収500万円の方が、PRP療法に20万円かかった場合、以下のように計算できます。

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。医療機関から発行される領収書を保管し、翌年の2〜3月に税務署で確定申告を行ってください。なお、医療費控除の詳細については、管轄の税務署や税理士にご確認ください。

PRP療法は自己血液を使用するため、比較的安全性の高い治療法とされていますが、副作用はゼロではありません。ここでは、報告されている副作用について説明します。

PRP療法で最も多く報告されている副作用は、注射後の反応痛です。これは、成長因子が組織に作用し、修復プロセスが始まることで生じる一時的な炎症反応です。

日本人を対象とした臨床試験では、注射後に軽微な副作用(膝の痛み、こわばり、腫れ、注射部位の熱感)が見られましたが、すべての症状は48時間以内に消失しました(Fukawa 2018)。

一般的な副作用と対処法は以下の通りです。

重要なのは、反応痛の有無や強さは、注入部位によっても異なるという点です。関節内への注入よりも、関節外の靭帯や腱への注入の方が反応痛が強く出やすい傾向があります。

要するに:注射後数日の痛み・腫れが出ることがありますが、重い副作用はほとんど報告されていません。症状は通常、自然に治まります。

前述の通り、PRP療法の有効率は約60%です。つまり、10人中4人は十分な効果が得られない可能性があります。効果が出ない、または不十分な場合の選択肢は以下の通りです。

効果が出なかった場合でも、PRP療法が膝の状態を悪化させることはほとんどありません。日本の3年追跡調査でも、変形性関節症の悪化は報告されていません(Fukawa 2022)。

ただし、効果が出なかった場合でも治療費は返金されません。高額な自費治療であるため、治療を受ける前に、効果が不十分な可能性についても十分理解しておくことが重要です。

PRP療法は万能の治療法ではなく、向いている人と向いていない人がいます。ここでは、どのような方に適応があるのか、またどのような方は効果が出にくいのかを説明します。

以下に当てはまる方は、PRP療法の良い適応となる可能性があります。

特に、K-L分類グレード2〜3の軽度〜中等度の変形で、ヒアルロン酸注射の効果が減弱してきた方は、PRP療法の良い適応とされています

一方、以下に当てはまる方は、PRP療法の効果が出にくい、または治療を受けられない可能性があります。

早い方で2週間、平均的には1〜3ヶ月で痛みの軽減を実感される方が多いです。効果は6〜12ヶ月でピークに達し、6ヶ月〜2年程度持続する傾向があります(個人差あり)。ヒアルロン酸注射のように即効性はありませんが、長期的な効果が期待できる治療法です。

PRP療法は自由診療(保険適用外)です。費用は片膝1回あたり5〜15万円です。通常、従来型PRPは3回を1クールとするため、合計15万円程度かかります。医療費控除の対象となるため、確定申告で一部還付される可能性があります。

注射後2〜7日程度、注射部位の腫れや痛み(反応痛)が出ることがありますが、多くは自然に治まります。日本人対象の臨床試験では、すべての副作用が48時間以内に消失しました(Fukawa 2018)。自己血液を使用するため、アレルギーや感染症のリスクは低いとされています。重篤な副作用の報告は稀です。

有効率は約60%です。つまり10人中6人に効果が見られますが、4人は効果が不十分な可能性があります。軽度〜中等度の変形(K-L分類グレード2〜3)で効果が高く、重度の変形(グレード4)や高度肥満の方では効果が出にくい傾向があります。年齢が高い方や血小板の活性が低い方も、効果がやや出にくい可能性があります。

ヒアルロン酸は関節の潤滑作用が主ですが、PRPは成長因子による組織修復・抗炎症作用が期待できます。メタ解析では、6ヶ月時点ではPRPとヒアルロン酸で同等の効果ですが、12ヶ月時点ではPRPの方が痛みの軽減と機能改善において優位とされています(Dai 2017)。つまり、長期的な効果においてPRPが優れている可能性があります。

通常、3〜4週間間隔で3回を1クールとします。効果が不十分な場合は、数ヶ月後に2クール目を実施することもあります。次世代型APS療法は1回の注射で長期効果を狙います。治療回数は、変形の程度や症状の改善度によって個別に判断されます。

年齢制限は特にありませんが、高齢になるほど血小板の活性が低下し、効果がやや出にくくなる可能性があります(Saita 2025)。しかし、実際に90歳以上の方でも安全に治療を受けており、効果を実感している報告があります。自己血液を使用するため、手術と比べて体への負担が少なく、高齢の方でも受けやすい治療法です。

注射当日は入浴を避け、シャワーのみとしてください。治療後2〜3日は激しい運動を控え、長時間の歩行や階段昇降は1〜3ヶ月程度控えめにすることが推奨されます。ただし、適度な運動(太もものストレッチや筋力トレーニング)は積極的に行ってください。日常生活は通常通り可能です。

PRP療法は、変形性膝関節症の保存療法として、複数のメタ解析で有効性が示されている治療法です。有効率は約60%、効果は1〜3ヶ月で現れ、6〜12ヶ月でピークに達します。効果の持続期間は6ヶ月〜2年程度です。

費用は自由診療ですが、医療費控除の対象となります。軽度〜中等度の変形(K-L分類グレード2〜3)で最も効果的ですが、重度の変形では効果が限定的です。また、約40%の方は十分な効果が得られない可能性があることも理解しておく必要があります。

PRP療法は、ヒアルロン酸注射で効果が不十分だが手術はまだ避けたいという方にとって、有力な選択肢の一つです。ただし、すべての方に適応があるわけではなく、効果にも個人差があります。

治療を検討される際は、本記事の情報を参考に、主治医とよく相談してください。ご自身の膝の状態、期待する効果、費用などを総合的に考慮し、納得のいく治療選択をすることが大切です。

東急東横線

「都立大学駅」より徒歩2分