肩関節脱臼は、日常生活やスポーツ活動中に発生する可能性のある整形外科的な問題です。 このページでは、肩関節脱臼の基本的な知識から症状、治療法、予防策まで含めて解説します。 適切な治療と回復のための情報をご提供します。

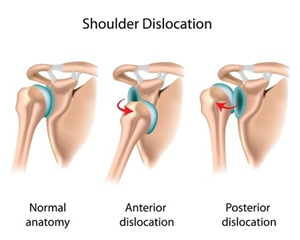

肩関節の特徴と構造

肩関節は人の体の中で最も可動域の大きい関節の一つです。けん玉によく例えられますが、小さい受け皿( 肩甲骨 )の上に大きな球( 上腕骨頭 )が乗っているような関節です。

骨性の安定性は非常に弱く、軟部組織( 関節包、靭帯 や 腱板 、筋肉)が関節を安定させる役割を持ちます。 柔らかい組織が関節を安定させている特徴があるので、肩は360°広く動く一方、不安定である関節でもあるのです。

肩関節はけん玉のような構造で、小さな受け皿(関節窩)に大きなボール(上腕骨頭)が乗っています。このため、靭帯や筋肉などの軟部組織が関節の安定性を主体的に担っています。

肩関節亜脱臼と脱臼の違い

肩関節脱臼には「脱臼」と「亜脱臼」という2つの状態があります。

| 比較項目 | 脱臼 | 亜脱臼 |

|---|---|---|

| 定義 | 関節が完全に外れた状態 | 関節が一瞬外れるもすぐに戻る状態 |

| 症状 | 激しい痛み、明らかな変形 | 痛み、違和感、不安定感 |

| 外観 | 明らかな関節の変形 | 変形は見られない |

| 合併症リスク | 神経・血管の損傷リスクが高い | 組織損傷はあるが比較的軽い |

| 治療 | 整復、固定、リハビリ(場合により手術) | 固定、リハビリ(組織損傷度合による) |

スポーツ選手の事例:野球選手として活躍する大谷翔平選手もチームによると、亜脱臼による「左肩関節唇断裂」と報告されています。亜脱臼により肩関節周囲の組織「肩関節唇」が損傷したことから、 再脱臼のリスクを考慮して早期に手術を選択 したと考えられます。この事例からもわかるように、特に高いパフォーマンスを求められるアスリートにとって、適切な時期での治療介入が重要です。

主な原因

肩関節脱臼は様々な状況で発生する可能性がありますが、特に以下のような原因が多く見られます。

- スポーツ中の事故:ラグビー、バスケットボール、野球などのコンタクトスポーツでの衝突や転倒

- 転落事故:高所からの落下や転倒時に腕で身体を支えた場合

- 交通事故:衝突による衝撃で肩に強い力が加わった場合

- 無理な動作:重い荷物を無理な姿勢で持ち上げようとした場合

- 子どもとの遊び:子どもを高く持ち上げた際に腕が引っ張られる場合

- トレーニング:ジムでのウェイトトレーニング中に無理な負荷をかけた場合

- 高齢者の日常動作:筋力低下により、寝返りなどの日常動作でも発生する可能性がある

- 再発性:過去の脱臼経験がある場合は再発のリスクが高まる

注意:一度脱臼を経験すると、再発のリスクが生じます。特に若年層やスポーツ選手は再脱臼の発生率が高いので注意が必要です。

症状

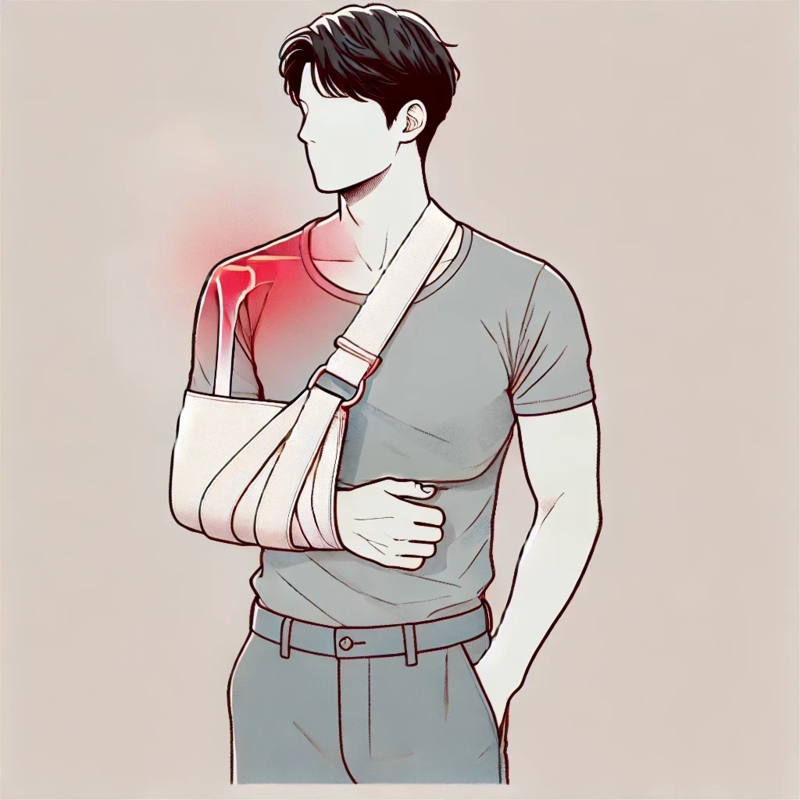

脱臼や亜脱臼直後の症状

- 激しい肩の痛み:肩を動かすのが困難になるほどの強い痛みが生じます。

- 関節の変形:肩が通常とは異なる不自然な位置に見え、外見から異常がわかります。

- 肩や腕を動かせない:脱臼により肩の動作が大幅に制限されます。

- 腕や手のしびれ・感覚の異常:神経が圧迫されることで手や腕にしびれを感じたり、感覚が鈍くなったりすることがあります。

- 肩のしびれや血行不良:血管が影響を受けて肩がしびれたり血行不良になる場合があります。

- 腫れや皮膚の変色:脱臼による炎症や内出血で肩が腫れたり皮膚が変色することがあります。

- 肩の不安定感:軽い動きでも肩が外れるような感覚があり、不安に感じることがあります。

脱臼や亜脱臼後の症状(1ヶ月以降)

- 日常生活への影響は軽微:症状が軽い場合、日常生活に大きな支障はないこともあります。

- 軽い動きで不安感:肩が簡単に外れるような感覚が続くことがあります。

- 後方への動作の恐怖:手を後ろに持っていく動作が不安でできなくなる場合があります。

- 動作への恐怖感:以前は普通にできた動作が怖くなり、避けてしまうことが起こります。

- 肩周囲の筋肉の緊張:防御反応として肩周囲の筋肉が硬くなり、張りを感じます。

- 違和感や異常感:腕を上げようとすると肩に違和感や異常感を感じます。

脱臼を繰り返すとどうなるか

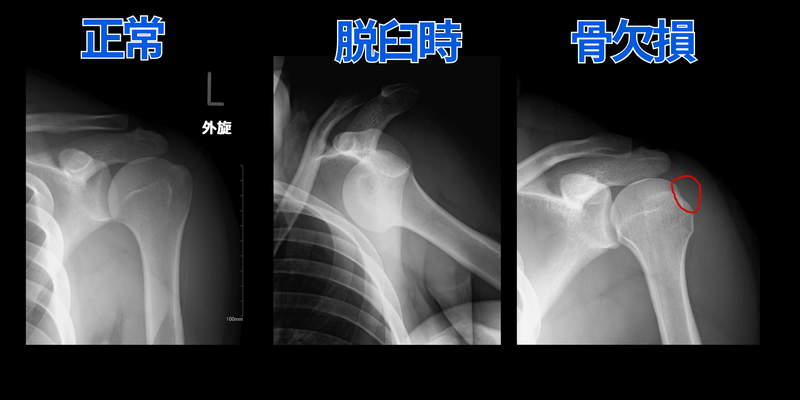

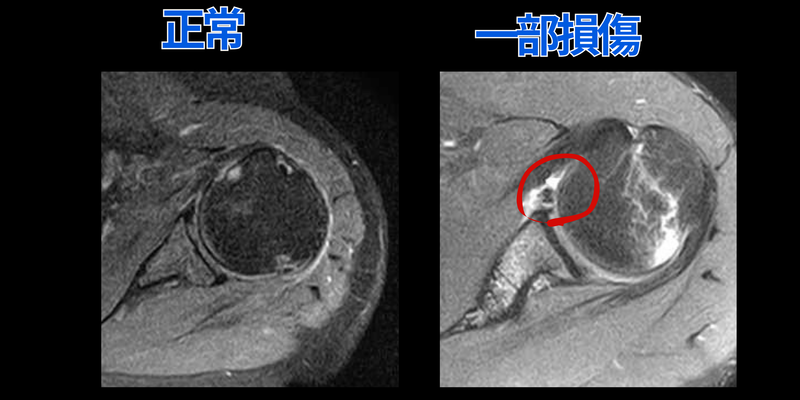

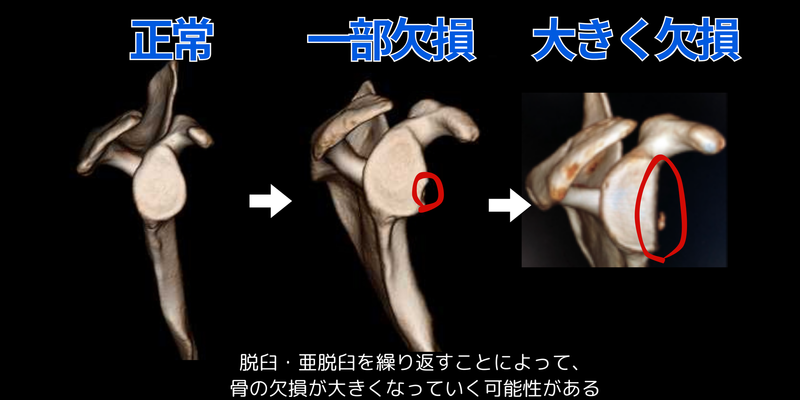

脱臼を繰り返すと、前方を支える軟部組織(関節唇、関節包)がさらに損傷していき、最終的には受け皿の骨(肩甲骨)が欠けて小さくなったり、上腕骨の後方に大きな骨欠損が生じたりします。その結果、スポーツ活動はもちろん、日常生活にも大きな影響が出て生活の質(QOL)が著しく低下してしまいます。

特に 若年者や接触スポーツを行う方、骨欠損がある場合は再発リスクが非常に高い ため、早期に正しい治療を受けることが非常に重要です。

診断方法

問診と触診

患者の症状や外傷の状況を確認します(いつ、どのように 脱臼 したのか)。医師は以下の情報を収集します:

- 脱臼 の状況(スポーツ中、転倒、日常動作など)

- 既往歴(以前にも 脱臼 したことがあるか)

- 現在の症状(痛み、可動域制限、しびれなど)

機能テスト

肩の可動域や筋力、肩の不安定性を評価する各種テストを行います:

- アプリヘンションテスト (不安定感テスト) :外転・外旋の姿勢で不安定感があるか

- リロケーションテスト (再配置テスト) :前方から後方へ圧を加えた時に不安感が軽減するか

- ロードアンドシフトテスト (荷重移動テスト) :肩関節の前後方向の安定性を評価する

- サルカスサイン (溝出現) :下方不安定性の評価

画像検査

X線 ( レントゲン )や MRI (磁気共鳴画像)を用いて、骨の位置や周囲の軟部組織の損傷を確認します。必要に応じて CT 検査も行います。

治療方法

肩関節脱臼 の治療は、初期治療を行った後に リハビリテーション による 保存治療 もしくは 手術 を行います。以下のように段階的に行われます。

-

整復 :まだ脱臼している場合、医師が脱臼した肩を元の位置に戻す処置を行います( 整復 )。腕を垂らして安静にしておく方法( スティムソン法 )などもあります。 整復操作 によって骨折が起こったりすることもあるので、正しい方法で行うことが重要です。痛みが強い、周囲の筋肉の緊張が強い場合、 全身麻酔 が必要なこともあります。

-

固定: 整復 後・ 亜脱臼 直後は、肩の周囲の組織にキズや一部損傷があるため、組織が自己修復しやすいために 三角巾 や専用の 装具 で肩の安静と固定をします。 通常、固定期間は1〜3週間程度です。 固定中は無理に肩を動かさないように注意が必要です。

- リハビリテーション :固定期間後、肩の機能回復のためのリハビリを開始します。初期から開始することで、関節の硬化や筋萎縮を予防します。

関節の可動域を回復させ、肩の安定性を高めるために肩のインナーマスル( 腱板筋群 )を鍛えたり、 肩甲骨 周囲の筋肉を鍛えていきます。日常生活で肩の使い方を学ぶ指導も重要です。

- 腱板筋群トレーニング:肩関節を安定させるインナーマッスルを腱板筋群と言います。 棘上筋 、 棘下筋 、 肩甲下筋 、 小円筋 という4つの筋肉で構成されており、それぞれの筋肉に負荷のかかる軽いチューブを使ってトレーニングしていきます。

【目的】

1:腱板構成筋(肩甲下筋メイン・棘下筋横走繊維メイン)の筋力向上

2:肩関節の安定性向上

【方法】※ペットボトルやダンベル、チューブを持って行うのも可

1:座位、立位もしくは臥位で肩1st内外旋中間位のポジションをとる

2:可能な範囲まで内旋または外旋させていく

3:上記を繰り返す

【ポイント】

1:肘を支点にして開くようにする

2:手関節掌側が頭の方を向ける

3:骨頭中心位置をとってから行う

【目的】

1:肩関節不安定性の改善

2:固有感覚受容器の活性化

3:ローテーターカフの機能改善

【方法】

1:肩関節2ndもしくは3rdポジションでペットボトルを持つ

2:肩関節内外旋動作を交互に大きく早く動かす

【ポイント】

1:肩甲骨面上をキープする

2:こまかく早く

3:常に肩関節求心位から逸脱しないように動かす

- 肩甲骨周囲筋トレーニング:肩関節は肩甲骨と上腕骨が連動して動くため、土台である肩甲骨の動きや安定性も非常に重要です。肩甲骨周囲には 僧帽筋 や 前鋸筋 、 菱形筋 など複数の筋肉がついており、それらの筋肉をしっかりと鍛えていくことが肩関節の安定性に必要です。

【目的】

1:脊柱・胸郭・骨盤の可動性改善

2:コアのスタビリティの改善

3:脊柱のモーターコントロールの獲得

【方法】

1:肩関節の真下に手、股関節の真下に膝を置くように四つ這いになる

2:おへそを覗くように、頚椎から尾骨まで脊柱全体を丸めるようにする(肩甲骨外転・骨盤後傾)

3:次に脊柱全体を反らすようにする(肩甲骨内転・骨盤前傾)

4:2.3を繰り返す

【ポイント】

1:重心が体の中心に常にあるようにする

2:脊柱を丸める際は手で体を押し上げ、前鋸筋の活性化を促す

3:脊柱を反らす際は肩甲骨を寄せ、骨盤を前傾させるようにする

4:部分だけでなく、脊柱全体を通して動かしていく

手術療法について

肩関節脱臼 を起こした場合、肩を安定させている軟部組織( 関節唇 や 関節包 )が損傷している可能性が高く、若年者やスポーツ選手、 骨欠損 が大きい場合は脱臼を繰り返す 反復性肩関節脱臼 に至るリスクが高いです。

手術は 関節鏡視下手術 (1cm程度の小さな切開を行い、カメラを挿入する( 内視鏡 )。そのカメラで肩の内部をのぞきながら、㎜単位で関節の損傷部分を修復する)が一般的です。 患者さんそれぞれの状態(元々の 関節緩み 性がどうか、スポーツは何をしているか、利き手か非利き手か、今後の目標は何か)を詳しく聞いて、その人にとってベストな手術方法を選択することが重要です。

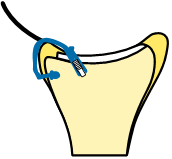

関節窩骨欠損 がない場合の手術法

脱臼して損傷した 前方関節唇 を、 アンカー を受け皿の骨(肩甲骨)に挿入し、関節唇を通し縫い合わせることで修復する方法。

関節唇、関節包を点で固定するので可動域制限が出にくいので、オーバーヘッド競技の投球側などに行います。

メリット

可動域が得られやすい、術式がシンプル

デメリット

再脱臼のリスクがやや高い

脱臼によって損傷した 前方関節唇 を、 アンカー を受け皿の骨(肩甲骨)に挿入し、剥離した関節唇に糸をかけて、関節窩にもう一つ アンカー を打ち込むことで「面」で修復固定する方法。関節唇、関節包を面で強固な固定が出来るため再脱臼率が低いメリットがあり、コンタクトスポーツや関節緩み性が高い人に行います。

メリット

再脱臼率が低く、安定性が高い

デメリット

手技が煩雑、可動域制限が生じることがある

関節窩骨欠損がある場合の手術法

骨盤(腸骨)から骨を採取して、欠損した肩甲骨の関節窩にブロックを用いて移植します。その後、鏡視下バンカート修復術を行います。

骨欠損があり、早期復帰が重視される場合に選択します。

メリット

早期復帰可能、低い再脱臼率

デメリット

自家骨(自分の骨盤の骨)採取部の痛み

人工骨を欠損している肩甲骨の関節窩に スーチャーアンカー を用いて固定します。その後、鏡視下バンカート修復術を実施します。

人工骨を置くことで、骨採取部の痛みがないメリットがあり、骨欠損がある場合に選択します。

メリット

低い再脱臼率、自分の骨を犠牲にしない

デメリット

通常の復帰時期(AAGRよりやや長い)

肩甲骨の一部である烏口突起を切り離して、関節窩にスクリューを用いて固定します。その後、鏡視下バンカート修復術を行います。

メリット

再脱臼率が低く、早期復帰が可能

デメリット

切開がやや大きく、神経障害のリスクがある

手術法比較

| 手術法 | 適応 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 鏡視下 バンカート修復術 (通常法) | 骨欠損 なし、投擲競技 | 可動域 制限が少ない | 再脱臼 率がやや高い |

| 鏡視下 バンカート修復術( DAFF法) | 骨欠損 なし、コンタクトスポーツ | 再脱臼 率低い | 可動域 制限あり |

| AAGR(鏡視下バンカート修復術 +腸骨移植) | 骨欠損 あり、早期復帰希望 | 早期復帰、低 再脱臼 率 | 骨採取部の痛み |

| 鏡視下バンカート修復術 +人工骨移植 | 骨欠損 あり | 自家骨 採取不要 | 復帰に時間がかかる |

| 鏡視下バンカート修復術 + 鏡視下 Bristow法 | 骨欠損 あり、コンタクトスポーツ | 低 再脱臼 率、安定性高い | 神経障害 リスクあり |

当院での手術選択:当院では患者様一人ひとりの状態(年齢、活動レベル、関節の状態、生活スタイル)に合わせて最適な手術方法を提案させていただきます。単に症状に対する手術ではなく、 患者様の生活やスポーツ活動の目標に合わせたオーダーメイドの治療計画 を心がけています。手術後は、しっかりとしたリハビリを行うことが回復の鍵となります。

予防と注意点

肩関節脱臼の予防と再発防止のために以下の点に注意しましょう:

注意点

- 初めての脱臼の場合は特に、痛みや違和感が残る場合は、早めに医師に相談しましょう

- 再発を防ぐために、リハビリを継続し、肩関節を強化することが大切です

- 必要に応じて早期に手術を検討することも重要です

- 痛みや不快感が残る場合は、早めに医師に相談しましょう

再発予防のポイント

- 正しい姿勢を意識する:肩の関節に負担をかけない姿勢を習慣にする

- 肩周囲の筋肉を強化するエクササイズを定期的に行う:腕立て伏せやゴムバンドを使った運動など

- 負荷の大きい運動をする際には適切なサポーターを使用する:肩の保護のため

- 定期的に肩の健康チェックを行う:医師や理学療法士の診察を受ける

要注意の症状

「肩が一瞬抜けた感じがした」「一時的に抜けたがすぐ戻った」「肩が引っかかる感じがする」のような感覚は、亜脱臼を繰り返している危険信号です。

亜脱臼の場合は日常生活に大きな支障をきたさないことが多いため見過ごされがちですが、それが逆に危険です。気づかないうちに肩関節周囲の組織が徐々に損傷し、将来的に完全脱臼や慢性的な肩の不安定症につながる可能性があります。これらの症状を感じたら早めに専門医の診察を受けることをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

手術費用について詳しくはこちら

まとめ

肩関節脱臼は、適切な治療と予防措置を行うことで、再発を予防しながら日常生活への復帰が可能です。 特に以下の点に注意しましょう:

- 肩関節脱臼や亜脱臼の症状がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診する

- 一度脱臼すると再発しやすいため、正しいリハビリと筋力トレーニングを継続する

- 若年者やスポーツ選手の場合、初期に正しい治療(必要に応じて手術)を検討する

- 日常生活やスポーツ中は正しい姿勢と肩の使い方を心がける

もし肩の脱臼や亜脱臼が疑われる場合は、早めに医療機関を受診し、専門的な診断と治療を受けることをお勧めします。

※このページの情報は医学的な情報として提供されていますが、症状がある場合は必ず医療機関を受診してください。

肩の痛みでお悩みですか? (肩外来は木曜日)

肩脱臼や亜脱臼の症状がある方、再発を繰り返している方は、早めの受診をおすすめします。

当院では患者様一人ひとりの状態に合わせた 最適な治療計画をご提案 いたします。

早期治療が将来の肩の健康を守ります。お気軽にご相談ください。

ご予約・お問い合わせはこちら